増える外国人の受け入れのために、今考えておきたいこと

人口減少が進む日本で、外国人の受け入れについての議論が活発化しています。日本に住む外国人の数は、2015年頃から増加傾向が顕著で、2023年6月末の時点で320万人を超え、過去最多となっています。これからも外国人の増加は続くと予想される中で、将来に向けて、私たちは今どんなことを知り、考えておくべきなのでしょうか。「国際的な人の移動研究」を専門とする志甫啓先生に、日本の現状や課題点、世界の動向についてお話を伺い、外国人との共生について考えます。

Profile

志甫 啓(SHIHO Kei)

関西学院大学国際学部教授。博士(経済学)。九州大学大学院経済学研究院講師・同留学生センター講師(兼任)、関西学院大学国際学部専任講師、准教授を経て、2017年より現職。主な研究テーマは「人口構成の変化が地域の雇用・産業に及ぼす影響に関する研究」「国際的な人の移動と移民・外国人政策」「外国人留学生及びその就職に関する研究」。

この記事の要約

- 日本で暮らす外国人は多様であり、類型化して見る必要がある。

- 人材は人材を養成する国に集まる。

- 「頭脳流出」から「頭脳循環」の時代へと変化している。

- 移住労働者はSDGsにも明記されている重要なトピック。

日本で働く「外国人」は一括りにはできない多様な人々がいる

「現場で目にしたこと」を重視し、フィールドワークで得た情報をデータ分析で実証するという方法で、約20年にわたって「国際的な人の移動研究」をテーマに研究を行う志甫先生。フィールドワーク先は、外国人を雇用している企業や仲介をする企業、留学生を受け入れている大学など多岐にわたります。

「日本では『外国人労働者』と一括りにされがちですが、実際には日本で働く外国人というのは幅が広いんです。上の表で①に該当する研究者やエンジニア、海外法務といった高度外国人材と呼ばれる人たちもいれば、③の技能実習生として現場作業に従事する人たちもいます。①の中身でさえ、プロスポーツ選手や外国料理の調理師、一般的な大卒相当の労働者も含むため、極めて多様なのです」

「外国人受け入れ」の話では、まずはこうした事実があることを知っておいてほしいと話す志甫先生。そして、関連する課題を理解するためには、在留資格や国籍、職場やその環境などを類型化して見ていくことが大切だと言います。

外国人技能実習制度がもたらしたもの、批判を受けたもの

まず、建設作業など現場を担っている人たちの傾向について、こう説明します。

「現場で働いているのは、主に南米日系人や技能実習生の人たち。特に今日では技能実習生が大きな割合を占めています。彼らの母国においては、日本行きは高いステータスとなり、日本はブランド力のある国と捉えられています」

このブランド力の根底にあるのは、「外国人技能実習制度」ではないかと、志甫先生は指摘します。実は、同制度は国際貢献事業の一環。途上国から来た実習生が日本の技能を身につけ、母国で経済発展を担える「人づくり」に寄与することを目的として設立された制度だからです。

「例えば、技能実習生の中でも特に近年割合が増えているベトナムの人たちにとって、行き先は韓国や台湾など他にもある。収入だけを考えれば、日本が一番稼げる国というわけではありません。それでも彼らが日本にやって来るのは、『人を育てる』と日本が謳ってきたからではないでしょうか」

志甫先生は、「人を育てる」とは人的資本が蓄積されることだと語ります。

「一般的に肉体労働などの仕事は、歳を取るにつれて賃金は下がっていきます。現場仕事を担う外国人労働者が、年齢と共に賃金カーブがきちんと上がるようにするためには、労働者側の経験や知識の蓄積、いわゆる人的資本の蓄積が欠かせません。例えば、技能実習生が3年間で製造業や建設業といった特定の技能に加えて、日本語も身につけたら、母国に戻ったときに3年前には想像もできなかったような仕事に就けるわけです」

ただ、これまで技能実習制度に対して、「実習生が日本で習得した技能を、母国に帰って使っていないじゃないか」という批判的な声も上がっていました。これに対して志甫先生は、「技能の幅を狭く捉えすぎていたのではないか」と応じます。

「これまでの報道で大きく批判されてきたものの一つとして牡蠣の殻むき(牡蠣打ち)があると思います。『殻むきの技能を身につけても、母国に帰ったら使わないでしょう』と。でも、養殖業として大きく捉えると、東南アジアの養殖業の成長は著しいので、役立つことがあるかもしれない。また、勤務する中で、漁業から水産加工業に至る総合的な知識を得ることもあるはずです。

私の研究分野では、こういう意見はあるけれど、反対にこう見る人もいる、といったことが多く歯切れよく話すことはできないのですが、『外国人受け入れ』にまつわる話題について、一方的な見方をしていないかどうか意識していただけたらと思っています」。

※2023年11月の政府の有識者会議で、技能実習制度を廃止し、新たな制度を設けるという最終報告書がまとめられました。新制度の目的は、これまでの「国際貢献」から「外国人材の確保と育成」に変え、名称は「育成就労制度」に。早ければ、今年2024年中に正式に名称変更される予定です。

外国人の高度人材は留学生の就職がカギ

では、高度人材(専門的・技術的分野の在留資格者)の傾向はどうかと尋ねると、「高度人材を巡る国際的な獲得競争はアメリカの一人勝ち」と志甫先生は話します。

「日本やアジアの国々だけではなくヨーロッパでさえ、アメリカへの人材流出をどう止めるかが大きな課題となっています。アメリカは、いわば強力な人材マグネット、人がどんどん集まっていきますから」。しかし、アメリカは決して「おいしいとこどり」をしているわけではないと続けます。

「アメリカは世界最大の留学生受け入れ国。人材は人材を養成する国に集まるんです。このようなことを背景に今世紀初頭から、まずは留学生として来てもらい、マッチングしたら卒業後も残ってもらいましょうという戦略を取る国が増えています。英語ではTwo-step migration、日本語では二段階移住と呼ばれています」

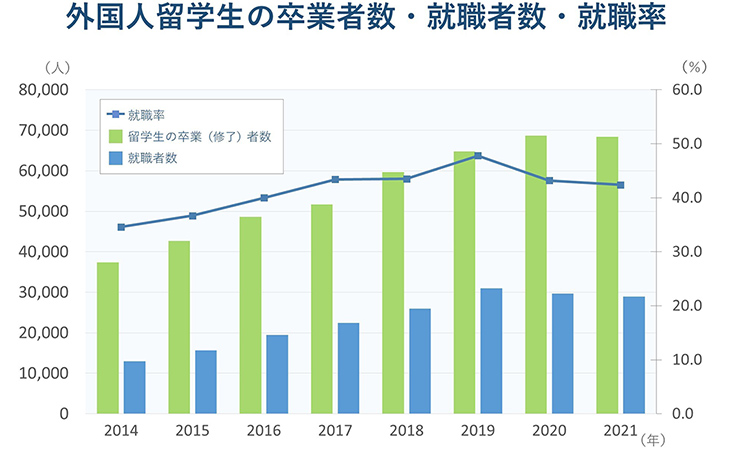

日本では、2020年度を目途に留学生受け入れを30万人にすることをめざす「留学生30万人計画」が2008年に策定されました。その結果、目標とした2020年よりも1年早い2019年には、31万人に達したそうです。

一方、「留学生の国内就職率を5割に引き上げる」という目標も、2018年から掲げているものの、未だに3割程度に留まっているのが現状です。留学生が日本にいつかないのは、留学生側にも企業側にも要因があると、志甫先生は言います。

「留学生は、自分のキャリアプランを明確に思い描いて就職しているわけではなく、『合わなかったら母国に帰ればいい』といった考え方の人も多い印象があります。 一方、企業側は、日本で学んだ外国人をどのように活用したら良いのかわからず、ノウハウがないのに採用してしまうケースもみられます。さらに、以前であれば日本での就労経験は『箔付け』に有効だったかもしれませんが、成長著しい母国に戻るタイミングを逸するわけにはいかないという今日的な悩みも留学生の間には存在します」

また、志甫先生は、たとえ留学生の国内就職率5割を達成したとしても、その後の定着率のほうが重要だと指摘します。そのためには、より長いタイムスパンで捉えた企業と留学生のマッチング、個々に合わせたキャリアパスが必要だと言います。

「差別はいけないと元留学生を日本人と同じように遇していたら、それを肯定的に捉える人もいる一方、『なんのために留学生である自分を雇ったんだ?』と離職する人もいます。今は日本の若い人たちの間でも、一人ひとりの生き方や働き方を大切にするべきだという考えが強まっています。ですから、企業が外国人を特別視して、ほかの従業員とは別のキャリアパスを用意するのではなく、日本人も外国人も含めた全社員のために、多様なキャリアパスを用意しないといけない時代になっているのではないでしょうか」

「頭脳流出」から「頭脳循環」の時代へ

ここまで日本の外国人受け入れ状況を中心にお話を伺ってきましたが、世界ではどのような傾向が見られるのでしょうか。志甫先生は「頭脳流出(brain drain)」から「頭脳循環(brain circulation)」への変化を重要なキーワードとして挙げます。

「20世紀までは、先進国への頭脳流出が問題視されていました。しかし21世紀以降は、送り出す側の国で、この動きをポジティブに捉える傾向が見られます。その一つのきっかけとして、アメリカのシリコンバレーが挙げられます。シリコンバレーの隆盛を支えたのは、インドや台湾の人たちです」

例えば、アメリカで最先端のプログラミングを勉強したインド人が、すぐにインドに帰国しても、活躍の場があるとは限りません。せっかく身につけた高度な技術が、母国で生かせずに陳腐化してしまうくらいなら、アメリカに留まってもらったほうが良い。 そんなふうに考える傾向が強まっていったと言います。また、本人が帰国しなくても、アメリカで生まれ育ち、教育を受けた彼らの子ども世代が母国に移り、活躍するケースも見られるそうです。

先進国で暮らしてはいても、彼らの存在は母国に多大な影響を与えています。「無視できないのは海外送金、つまり母国への仕送りです」と志甫先生は言います。

「海外送金が政府開発援助(ODA)をはるかに凌駕している国もあるほどです。もちろん、海外送金は受け取り手の個人的な消費や投資に充てられることが多いので、途上国のインフラ整備などで大きな役割を果たすODAの存在が色褪せるわけではないですが、やはり母国である途上国の経済全体へのインパクトは多大です」

ただ、あまりに途上国が頭脳流出の問題に無関心になってしまったこともあり、国際機関は頭脳循環という概念をめざすべき新たな方向性として提唱するようになります。頭脳循環とは、送り出し国・受け入れ国・移動者本人の三者にメリットのある移動の形態。具体的には、送り出し国は海外送金が得られ、受け入れ国は必要な人材が手に入り、移動者本人は母国より高い賃金を得られることだと定義されています。

志甫先生は、「こういった短絡的な解釈ではなく、もう一歩踏み込んで考えるべき」と問題提起します。「一番大切なのは、移動者がある時点で高い賃金を得られることではなく、良い人生を送れること。そのためには、彼ら自身が移動を通じて成長し、人的資本を蓄積できる形態が理想的だと考えています」。

SDGsにも記述されるほど、移住労働者は国際的な課題

さらに志甫先生は、頭脳循環と並ぶ重要なキーワードとして、SDGsを挙げます。「SDGsの17の目標は皆さんもよくご存じだと思いますが、その下には169のターゲットがあります。そこには移住労働者に関連する記述も多く見られます」と、目標8と目標10の一部を例に挙げました。

ほかにも、外国人の受け入れに関連する記述がいくつもあると話す志甫先生。国際的な課題として、意識するテーマであることがよくわかります。

日本に住む外国人が増える中、これからどのような取り組みが必要なのでしょうか。

「難しい問題ですが、この先、日本が外国人をどんどん受け入れるかどうかは、将来世代が決めることかもしれません。でも、将来世代がさまざまな選択ができるような体制は、整備しておかないといけないと思っています。技能実習生の受け入れや、留学生の就職支援、地域における日本語教育関連施策もその一つ。将来の選択肢を豊富にするために、今打てる手は打ち、検証することが重要ではないでしょうか」

取材対象:志甫 啓(関西学院大学 国際学部 教授)

ライター:藤原 朋

運営元:関西学院 広報部

※掲載内容は取材当時のものとなります