江戸時代の日本絵画を通して考える、「評価」との向き合い方

会社の人事考課で点数を付けたり、付けられたり。プライベートのSNSでもフォロワー数や「いいね」の数を気にしたり……。日々「評価する・される」機会に囲まれて暮らす私たちは、評価とどう向き合っていけば良いのでしょうか。そもそも評価とは、どのような要因で生み出されているのでしょうか。今回は、江戸時代の日本絵画を専門に、「作品や作家の評価はどのように決められるのか」を研究テーマとしている下原美保先生にお話を伺い、評価について改めて考えます。

Profile

下原 美保(SHIMOHARA Miho)

関西学院大学文学部教授。関西学院大学大学院文学研究科博士課程後期課程を単位取得後退学。博士(芸術学)。専門は江戸絵画、やまと絵、住吉派、在外日本美術コレクション。福岡市博物館学芸員、鹿児島大学教授を経て、2019年4月より現職。著書に『住吉派研究』(藝華書院)ほか。

この記事の要約

- 江戸時代、大衆には浮世絵が親しまれ、公家や武士には「やまと絵」が流行した。

- 近世のやまと絵師集団・住吉派は美術史では長い間忘れ去られていた。

- 従来のやまと絵にはない住吉派の大胆な描写は、近年、再評価されている。

- 評価は、時代やコミュニティの影響を受け、変化し続けている。

- 評価する側もされる側も、評価は常に「揺れている」と意識する必要がある。

中国からの外来絵画を日本独自に発展させた「やまと絵」

私たちにとって江戸時代の絵といえば、当時から大衆に親しまれた葛飾北斎や歌川広重をはじめとする「浮世絵」(庶民が興味を持つ風俗画)を思い浮かべる方も多いと思いますが、公家や武家に高尚な芸術としてもてはやされたのは、平安時代からの歴史の流れを汲む「やまと絵」でした。

やまと絵は、中国大陸から伝わる絵画の理念や技法を日本独自に発展させていった絵画で、日本史の教科書にも掲載されている『源氏物語絵巻』『信貴山(しぎさん)縁起絵巻』は平安時代(12世紀)に描かれたやまと絵で、国宝に指定されています。いわば日本絵画の源流にあたり、絵師なら必ず通る道といっても過言ではありません。かの葛飾北斎は相当熱心に学んでいたと伝えられ、室町時代より400年続く幕府の御用絵師集団「狩野(かのう)派」でも学んでいたことが知られています。

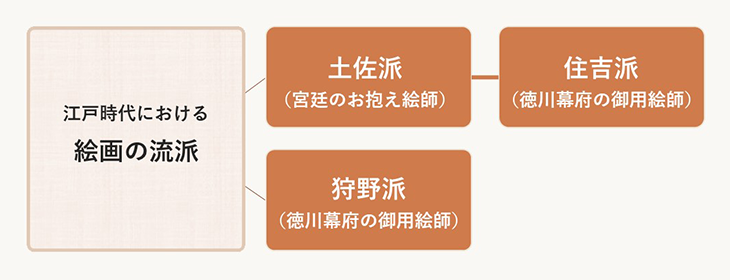

下原先生は、美術史の中でも特に近世、つまり江戸時代のやまと絵が専門。やまと絵の一大流派は「土佐派」といい、土佐派は宮廷の絵所預(えどころあずかり、※)として長く活躍したので、その作品は今も京都御所や各所寺院の襖絵、掛け軸、屏風絵、絵巻などに多く残っています。

※「絵所預」は絵画制作を統括する工房長のこと。

長い間忘れ去られていた江戸のやまと絵師集団「住吉派」

日本古来のやまと絵を発展させた土佐派と、中国風の画法にやまと絵の技法を融合させた狩野派は、日本絵画を発展させた二大流派として日本美術を語る上で必ず出てくる存在となっていますが、下原先生が注目したのは「住吉派」とよばれる流派の作品です。

住吉派のやまと絵は、土佐派とは少し雰囲気が違っているそうで、研究のきっかけとなったのは、住吉派の二代目、住吉具慶(ぐけい)による『箱崎(はこざき)八幡宮縁起』という作品だったと下原先生は話します。

「人物の描写表現がまるで昭和のマンガみたいなんです。この絵を江戸時代の人が描いたのか!と驚きましたね。住吉具慶は、こんなおもしろい絵を描いて、しかも当時の絵師としてトップの位である幕府の御用絵師まで上り詰めた人物です。それなのに、どうして誰も研究していないんだろうと思ったのが始まりでした」

下原先生が話すように、『箱崎八幡宮縁起』に登場する人物は、表情や動きがどこかユーモラスで、マンガのような雰囲気。ほかの住吉派の多くの作品も伝統的なやまと絵の技法を駆使しながらも、大胆でドラマティックな描写が特徴です。

住吉派は、室町時代から続く土佐派の分派として、江戸時代初期に住吉如慶(じょけい)が創始した流派で、二代目の住吉具慶は幕府の御用絵師に任じられました。しかし、技術力も表現力も優れていたにもかかわらず、「美術史の中では長い間忘れ去られていた」と話す下原先生。その理由をこのように説明します。

「先ほどご紹介した『箱崎八幡宮縁起』(筥崎宮蔵)をはじめ『元三大師(がんざんだいし)縁起絵巻』(寛永寺蔵)、父・如慶が手掛けた『東照社(とうしょうしゃ)縁起』(紀州東照宮蔵)、など、住吉派の優れた作品の多くは、神社やお寺に奉納されたもの。宝物として大切に保管され、ほとんど人目に触れることがありませんでした。

一方、住吉派の作品として世の中に広く知られていたのは、将軍家や大名家の嫁入り道具として制作された、源氏物語や伊勢物語の画帖(がじょう)や歌仙絵(かせんえ)。絵師の個性を発揮することなく、決まった様式で描いた作品が、明治・大正期に美術館や個人コレクターに買い取られて市場に出回ったことで、住吉派はあまり高く評価されていなかったんです」。 ファッションに例えるなら、寺社に奉納された絵は、いわばショーでモデルが着るオーダーメイドの一点もの。一方、嫁入り道具として制作された絵は、大量生産の既製品のようなものだといえるでしょう。つまり、既製品のみが出回り、低評価につながってしまったのです。

さらに下原先生は、住吉派がこれまで評価されてこなかった理由の一つとして、明治時代に活躍し、東京藝術大学の前身となる東京美術学校の設立に携わった美術評論家・思想家の岡倉天心の存在を挙げます。

「岡倉天心は、近世のやまと絵師を、土佐派も住吉派もひとくくりにして、粉本(ふんぽん)主義と呼んで批判しています。粉本とは下書き、手本という意味があります。つまり粉本主義とは、お手本を見て、それを踏襲するような描き方のこと。だから作家性やオリジナリティがないというわけですね。

しかし、同時期に活躍した狩野派も粉本をもとに絵画を制作していたにもかかわらず、岡倉はあまり批判しなかったそうです。というのも、岡倉はアメリカの美術史家で、日本美術を世界に紹介したアーネスト・フェノロサと共に、西洋画の要素(写実性など)を取り入れた新しい日本絵画を創造しようとしていました。彼らはこの運動を推進するため、狩野派の絵師をバックアップしていたので、狩野派を批判するような発言はあまりしていないんです」

作品の評価に、美術界における思惑も大いに関係していることがわかるエピソード。岡倉天心のように影響力を持つ人物の発言によって、評価が分かれることが伝わります。

評価は時代やコミュニティによって「揺れている」

さまざまな要因によって、長年にわたり評価されて来なかった住吉派の作品が、近年改めて評価されつつあるのはなぜでしょうか。

「たとえば、江戸時代に日本からオランダの国王に贈られた、知る人ぞ知る作品が来日したり、ずっと非公開だった寺宝が、寺社の代替わりによって調査が可能になったりして、住吉派の優れた作品が少しずつ世に知られるようになってきました。研究者や学芸員が注目し、展覧会を開くとマスコミに取り上げられ、SNSでも拡散される、といった流れで徐々に広がっています。また、近年は美術史だけでなく国文学など他分野の研究者も交えた研究会やシンポジウムも行われ、再評価につながっています」

20年ほど前にブームとなった江戸時代の絵師・伊藤若冲も、かつては知る人ぞ知る存在だったものの、展覧会がきっかけで人気に火が付き、メディアやSNSで評判が広がって一気に注目されました。当時の盛り上がりが記憶に残っている人も多いかもしれません。評価はある意味「つくられる」ものであり、時代によって移り変わるものだと気づかされます。

「岡倉のエピソードからもわかるように、『第三者が評価する』と言っても、その第三者も『人』ですから、その人自身の好みももちろんあるでしょうし、その人が生きている時代や属しているコミュニティにも影響されます。評価は絶対的ではなく、常に『揺れている』ものなんです」

さらに住吉派に限らず、やまと絵そのものの評価も、時代と共に変化していると下原先生は説明します。

「やまと絵は、『やまと』という言葉がナショナルアイデンティティとつながりやすいので、特に明治時代初期は、皇国史観と結び付いてリバイバルされた時期がありました。しかし第二次世界大戦後は、アンチ・ナショナリズムの風潮が強まり、やまと絵は触れてはいけないような存在になってしまいます。それでも中世、室町時代のやまと絵は変わらず評価されていましたが、近世、江戸時代のやまと絵は評価されなかった。それはなぜなのかと、研究者の間でもよく話題になるのですが、江戸時代のやまと絵は、戦後にあっても時代が近い分、生々しく受け止められ、アンタッチャブルな存在になってしまったのではないかと私は考えています。最近は研究者の世代交代が進んだことも、近世のやまと絵の再評価につながっているのかもしれません」

※「皇国史観」とは、万世一系とする天皇を中心に国が発展・展開するという考え方。

評価に振り回されず、自分の立ち位置を意識する

時代によって移ろう、作家や作品の評価。そんな話から、生前は絵が1枚しか売れず、死後に高く評価されたオランダの画家、フィンセント・ファン・ゴッホが思い起こされます。しかし、ゴッホのような画家は少ないと下原先生は話します。

「日本では、ゴッホのように亡くなってから評価されたというストーリーが好まれがちですが、実はそういう人のほうが少数派で、多くの画家、特に、宮廷や将軍家で活躍した画家は生前に名声を手にしています。住吉派も二代目にして幕府の御用絵師まで上り詰めたわけですから、当時の評価はとても高かったんです」

実は、住吉具慶の異例のスピード出世には、政治的な背景もあったと、下原先生は言います。

「住吉如慶・具慶は、天台宗の門徒でした。天台宗の僧・天海は、徳川家康の側近として朝廷政策や宗教政策に深く関与したと言われています。天海は、将軍家の拡大に伴って天台宗の組織も拡大していきました。そして如慶は年少の頃、天海の知遇を得たとする史料も伝わっています。真偽のほどは定かでありませんが、天海が制作を企画し、如慶が絵画を手掛けた『東照社縁起』(紀州東照宮蔵)は、いわば神格化した家康の一代記。そう考えると、住吉派のとても政治的な一面が見えてきますよね」

さらに、住吉派の大胆でドラマティックな表現も、政治的な背景と深くかかわっているのではないかと下原先生は指摘します。

「これはあくまで私の想像ですが、徳川将軍家の威光を高めていくために、ハイレベルな宮廷文化を武家社会に持ち込んでいった時期ですから、そのためにはわかりやすい演出が必要だったのではないでしょうか。近世のやまと絵は『派手でトゥーマッチ』『説明的』といった批判もされますが、説明的なテキストを絵で直接的に表現したのは、武家社会でも受け入れられやすいように、つまり時代を生き延びるための工夫でもあったのではないかと思います」

下原先生のお話を聞けば聞くほど、評価をつくり上げている要因は、いかに複雑で多面的なものなのかがよくわかります。さまざまな時代に活躍した絵師たちは、絵の技術や表現力を磨くのはもちろん、評価を高めるための工夫を凝らしてきたのでしょう。

「評価とは、揺れているもの。だから常に見直していく必要がある」と話す下原先生に、私たちは現代社会で評価とどう向き合えば良いか、最後に問いかけてみると、こんなふうに答えてくれました。 「時代はどんどん変わっていくし、評価の観点も多様化していく。評価する側もされる側も、そのことをいつも意識しておかないといけないように思います。たとえ自分が評価されなかったとしても、落ち込むのではなく、違うコミュニティだったら自分を生かせるんじゃないか、評価されるんじゃないかと、立ち位置を変えていくことも必要でしょうね。評価に対して、ただ喜んだり悲しんだりするよりも、自分の立ち位置を理解するためのものだと捉えると良いかもしれません」

取材対象:下原 美保(関西学院大学文学部文化歴史学科 教授)

ライター:藤原 朋

運営元:関西学院 広報部

※掲載内容は取材当時のものとなります