スポーツは始めるのが早いほど良い? 気にしておきたい子どもの成長と運動の関係

メディアがプロスポーツ選手の活躍を紹介するとき、「幼少期からトレーニングを積んできた」ということを特徴的に取り上げるケースがよく見られます。しかし、競技を始める時期が早いほど、上達したり強くなったりするのでしょうか。子どもの身体的発育発達やスポーツの適時性などを研究する溝畑潤先生に、子どもの成長や運動・スポーツとの関係について伺いました。

Profile

溝畑 潤(MIZOHATA Jun)

関西学院大学人間福祉学部 教授。博士(環境人間学)。1999年より現職。日本教育医学会評議員、大阪体育学会副会長、日本ラグビー学会理事長。専門分野は発育発達学やスポーツ方法学、スポーツコーチング学、中でも子どもの身体発育発達に伴う成熟度と体力、運動能力の関係について研究を行う。元ラグビー選手で、関西ラグビーフットボール協会公認レフリー、英国ウェールズやニュージーランドの公認レフリーの資格を持つ。著書に『ジュニア・ユース世代のトレーニング指導法』(みらい、2024年)、『English for Human Welfare Studies』(共著、朝日出版社、2016年)など。

この記事の要約

- 思春期の成長は身長の伸び始めが目安となり、これを「スパート」という。

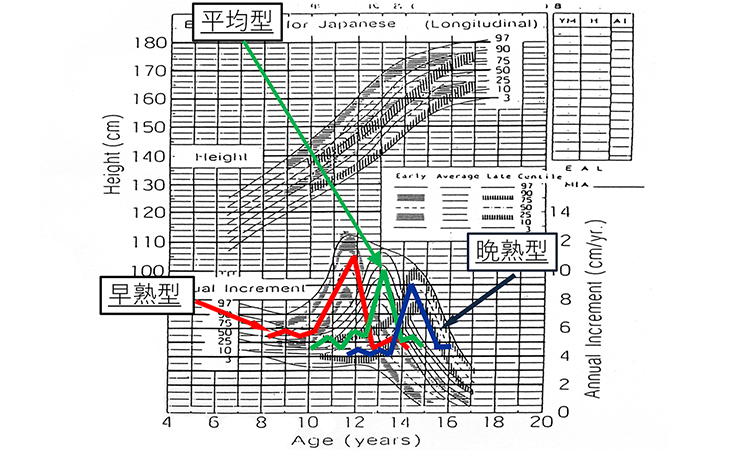

- 子どもの発育発達には早熟型、平均型、晩熟型と3つに分類できる。

- 成長度合いを無視したトレーニングによって、身長の伸びが止まることもある。

- 子どもの頃からの適度な運動・スポーツは健康寿命の観点からも大切。

子どもの成熟度にあわせて運動内容を考えることが重要

溝畑先生は、子どもの身体的な発育発達と運動との関係について研究し、特に子どもの身体成長にあわせた運動の開始年齢やトレーニング内容に着目しています。過去に日本ラグビーフットボール協会の医・科学委員会や技術委員会で活動していたときには、プロのラグビー選手として活躍できる才能を見いだす活動、いわゆるタレント発掘に携わっていたといいます。

「高校時代は活躍していたのにその後は伸びなかった選手もいれば、逆に高校時代はレギュラー選手ではなかったのに社会人になってから大活躍して日本代表になった選手もいます。活躍できる時期が続かない原因の一つには、科学的な根拠のないトレーニングが挙げられます。以前は本人の持っている素質によると思われていましたが、スポーツ科学などの進化によって、科学的な根拠・裏づけに基づいたトレーニングや指導者の着眼点が重要になるとわかっています」

この科学的根拠は、子ども時代の運動やトレーニングにも大きく関係してきます。では、子ども時代は何を目安・基準に、運動の質や量を調整すればよいのでしょうか。「子どもの『発育速度』にあわせて運動・トレーニングをすることが望ましいです」と溝畑先生。発育速度を知るために、指標として教えてくれたのが「最大発育年齢」です。

「最大発育年齢は、1年間でもっとも身長の伸びが大きい年齢をいいます。思春期になると、それまであまり変化がなかった身長が、急激に伸びる時期があります。この伸び始めから最大発育年齢までを『スパート』といいます。この時期は子どもの成長にとっても、運動をするうえでも、一番大切な時期。骨や筋肉への影響を考慮して、トレーニングの内容を十分に考えたほうがよいでしょう」。そして、ここで大切なことは、周囲の子どもと比較しないこと。というのも「最大発育年齢」は個人差があるからです。

わが国における子どもの最大発育年齢の時期を調べると、大きく3つに分類することができます。3つのうち一番早い年齢で最大発育年齢を迎える子どもを早熟型、対して一番時期が遅い子どもを晩熟型、その真ん中に位置する子どもは平均型です。早熟型の子どもと晩熟型の子どもとの間にはおよそ6年の差があるそうです。

「たとえば、自分の子どもと同じ年齢のAさんがずば抜けて足が速くて体力があったとします。でも、Aさんはすでに最大発育年齢が過ぎた早熟型ですので、筋力トレーニングなどを開始しても特に問題はなく、さらに競技成績の結果を出すことができるでしょう。一方、自分の子どもがAさんより後に最大発育年齢に達する平均型や晩熟型の場合、そのことを知らずAさんに負けないようにと筋力トレーニングに力をいれるなどすると、伸びるべき身長が伸びなかったり、成長痛を起こしたりする可能性が高くなります。年齢が同じでも成長段階は異なるので、それぞれの子どもの身体的発育発達に配慮することが大切です」

手元に子どもの成長記録があれば、縦軸を1年間に伸びた身長(cm)、横軸を年齢としてグラフを作成することで、私たちも簡単にスパートが始まる時期や最大発育年齢を知ることができます。

なお、今の子どもたちは最大発育年齢の時期が早まっていると、溝畑先生は言います。80年近く前の1948年頃のデータでは、平均型の最大発育年齢は13歳でしたが、2015年頃には3歳ほど早くなっており、今はさらに早くなっているのではないかと推測。「過去の早熟型の年齢が、現代では平均型、もしかすると晩熟型になっているかもしれません。当時と比べて栄養面は格段に向上し、育つ環境も大きく変わりました。成長だけでなく体型も違いが出ており、最近の子どもたちの下肢(脚部)は長くなっています」。こういった変化を踏まえ、溝畑先生は早熟型・平均型・晩熟型の見直しにも、今後取り組んでいきたいそうです。

自然に運動能力を育める環境がどんどん減っている

ところで、運動能力はどのように養われていくのでしょうか。私たちは、乳児期に寝返りやハイハイをするようになり、その後、つかまり立ちをし、歩くようになります。これらの運動は、意識せずにできるようになるわけですが、成長過程において、運動能力をつかさどる脳の働きが健全に鍛えられる環境が必要だと、溝畑先生は言います。

「私は今50代なのですが、私が幼いころは成長を補助するようなことは特にしていませんでしたが、私より少し下の世代は、一人歩きができるよう車輪が付いた歩行器を使うようになりました。ただ、歩行器は転倒を防止する役割もあるため、ケガに対する回避能力が低下する可能性があります。幼児期になると運動の幅も広がりますが、今の公園はボール投げができないところも多いですよね。本来なら子どもの運動能力を育む環境が身近なところにあるはずなのに、それがどんどんなくなっている。そうなると、子どもの運動能力は二極化します」

二極化のうち一方は、体操教室やスポーツセンターに通うことで、運動能力が発達する子どもたち。もう片方の子どもたちは運動経験の場がないため、運動能力が十分に発達しないことが多いといいます。たとえば投げるという動作。溝畑先生によると、もともと日常で投げる動作を行う機会が、あまりないのだそうです。公園など身近な場所でボール投げの機会が失われると、当然、投げ方が不自然になってしまいます。「投げる・走る・跳ぶといった動きは、意識して行わないと伸びないのです」と溝畑先生。さまざまな方法で身体を動かすことにより、運動能力はもちろん、認知能力や空間認識能力なども培われるといいます。

「健康な体づくり、ひいては健康寿命を伸ばすには、幼少期、小学生時代の運動が大切です。保護者も一緒になって遊び、運動するのはいかがでしょうか。軽くジョギングすることでも構いません。昔、親とキャッチボールを一緒にしたくらいの感覚で大丈夫です。自身の健康対策にもなりますし、子どもの状態を観察することで、中学や高校といった次の段階での活動につなげることができます」

自身の経験から、身体的な発育発達と運動の関係を研究

溝畑先生が、こうした分野に関心を持ったきっかけは、自身の幼少期からの経験に由来しています。「幼い頃に腎臓の病気になったため運動制限があり、体育の授業は見学でした」。そんな中、症状を見ながらスポーツに取り組むようになったのは小学5年生になってから。その後、中学ではサッカー部、高校からはラグビー部に所属し、競技に打ち込みました。

「幸い、大学生になるころには病気は完治しました。私は10歳からスポーツを始め、幸運にも大学生までラグビーをすることができました。一方で、幼い頃からの過度な運動によって体を壊すケースがあることもあります。こうした自分自身の経験から成長と運動の関係に関心を持つようになり、本格的に研究をするに至ったのです」

研究においては、スポーツシーンだけでなく、学校保健や子どもの健康全般にも留意していると溝畑先生。「身長が大きく伸びる時期は一度しかありません。その時期の過度な運動だけでなく、生活が不規則になるなど環境が不安定になることでも、本来伸びるべき身長が伸びなくなり、成長を阻害する要因になります」と訴えます。

子どもたちの身体行動をデータで捉え、理論で子どもたちのスポーツ活動を支える溝畑先生に、今後力を入れていきたいことを、最後にお聞きしました。

「少年野球やミニバスケットボールといった小学生スポーツで、コーチングライセンス制度がより浸透して、子どもに合わせた正しい指導ができるようになってほしいと思います。そのために、私も子どもの指導や成長について、研究で得た知見を広めていこうと考えています。また、運動におけるつまずきや、悩みを少しでも解消できるよう貢献できれば。先日は本学の『子どもセンター』の発達支援事業の一環として、学生と一緒に地域の子どもたちに運動指導を行いました。子どもたちが健全に育ち、元気に動けるようにサポートしていきたいです」

取材対象:溝畑 潤(関西学院大学人間福祉学部人間科学科 教授)

ライター:ほんま あき

運営元:関西学院 広報部

※掲載内容は取材当時のものとなります