国の法律を変えることもある、地方自治体の“先駆的な条例”の役割とは

都道府県や市区町村といった地方自治体(地方公共団体)は、その区域内で適用される「条例」を制定することができます。では、条例は何のためにつくられ、どのような影響を与えるのでしょうか。京都市役所で条例案の審査に携わった経験を持ち、現在は「先駆的な条例」の後押しをするための理論を研究する岡田博史先生に詳しく伺いました。

Profile

岡田 博史(OKADA Hiroshi)

関西学院大学法学部 教授。1990年京都大学卒業。京都市役所で条例案の審査などに携わった後、2022年4月より現職。専門分野は自治体法務や行政法で、特に自治体による先駆的な条例制定の後押しをする理論の構築を研究。著書に『自治体コンプライアンスの基礎』(有斐閣、2017年)、『空き家対策の実務』(共著、有斐閣、2016年)など。

この記事の要約

- 条例は、身近な問題を解決するために、地方自治体が定めるルール。

- 一つの地方自治体で生まれた条例が全国に広がり、法律の制定・改正につながることもある。

- 条例には、首長や職員が変わっても施策の継続性を担保する効果がある。

- 地方自治体発の取り組みを推進するには法律改革が必要。

一つの地方自治体から全国に広がる“先駆的な条例”

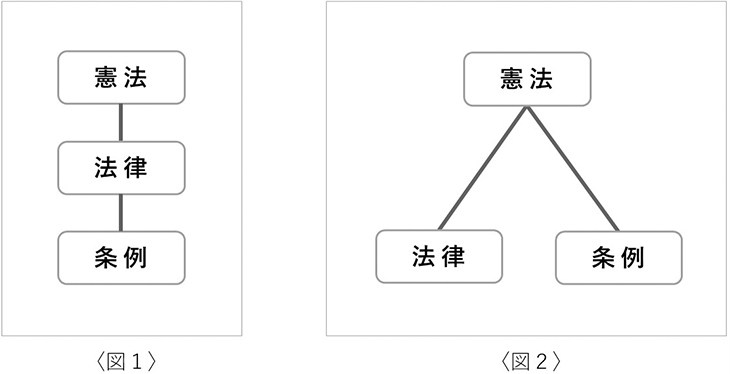

日本の法体系には憲法、法律、条例がありますが、条例とは何か、そして法律と条例は何が異なるのでしょうか。「法律は国会が制定する立法の一形式で、条例は地方自治体の議会が制定する自治立法の一形式」と岡田先生は話し、次のような図を示しました。「2つの図のうち、法律と条例の関係は、どちらが正しいと思いますか?」

2つとも憲法がトップに位置するのは同じですが、〈図1〉は憲法の下に法律、条例と上下の序列をなしています。他方、〈図2〉は憲法の下に法律と条例が並列しています。「実はどちらの図も間違っておらず、条例を制定する根拠が、憲法と法律のどちらにあるかによって〈図1〉と〈図2〉の2つに分かれます」と岡田先生。条例は「法律の範囲内で」(憲法第94条)、あるいは「法令に違反しない限りにおいて」(地方自治法第14条第1項)制定できるという点は、〈図1〉の序列関係でも、〈図2〉の並列関係でも同じです。

「生活の身近な問題はできるだけ身近な政府、つまり地方自治体が対応したほうがよいという考えから憲法で地方自治が認められており、地方自治体が条例を制定することができます。ただ、〈図2〉のように条例の規定の根拠が憲法にあっても、条例と法令の内容に矛盾抵触がある場合に限って、法律が優先されます」。具体的に何をもって矛盾抵触するのかは実は明らかではなく、これまで多くの学説が出され、裁判でも争われてきたそうです。

“生活の身近な問題”は、一つの地方自治体だけでなく他の地方自治体も抱えていることが多々あります。こうした問題に対応するために法律が制定されれば、地方自治体は、この法律を使っていくことになります。しかし、法律が制定されなければ、条例を制定し、対応していくことを検討しなければなりません。そうした“先駆的な条例”の例として、岡田先生は1969年に制定された「東京都公害防止条例」を挙げました(2000年に「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に改正)。

「当時は高度経済成長期にあり、公害が深刻な問題になっていました。こうした中、東京都が公害防止条例という先駆的な条例を制定したのです。法律で規制していないことを条例で厳しく規制できるのか(条例が法令の内容に矛盾抵触するかどうか)と議論になり得る内容でした。ところが、1970年の臨時国会において、この条例が違法とならないように法律が制定され、立法的に解決されました。なお、この臨時国会は、公害関係の法律が数多く制定・改正されたため「公害国会」と呼ばれています。その後、他の地方自治体においても、公害防止条例が制定・改正されました」

この例は、先駆的な条例を受けて、法律の制定・改正で直ちに後追いしたものです。これに対して、先駆的な条例が他の地方自治体に伝播し、その後に法律が制定されるというケースがあります。たとえば、事業実施時に環境保全への配慮を行うための手続等を定めた環境影響評価は、1976年に制定された「川崎市環境影響評価に関する条例」から始まり、他の地方自治体においても制定された後、1997年の「環境影響評価法」につながりました。そのほか、1999年に制定された「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開制度)や2003年に制定された「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護制度)も、一つの地方自治体の条例が他の地方自治体に伝播した後、法律の制定に至っています。近年の例としては、空き家対策が挙げられます。「2010年に埼玉県所沢市で条例が制定され、他の地方自治体においても条例が制定された後、『空家等対策の推進に関する特別措置法』が制定されたのは2014年です。これは、内閣ではなく国会議員の提案による議員立法でした」と岡田先生。最初の条例制定からわずか4年で法律が制定されたことから、いかに全国で問題になっていたのかが伺えます。

“先駆的な条例”制定の難しさは、憲法や法律に矛盾抵触しないか

これまでの岡田先生の話から“先駆的な条例”は、ある地方自治体が他の多くの地方自治体においても生じている、あるいは全国共通の問題に対して、パイオニア的に取り組んできたものだということが、あらためてわかりました。そんな“先駆的な条例”が制定されるために、後押しとしてどのような理論が必要かを、岡田先生は研究しています。

「条例を制定するには、憲法はもちろん、数多くある法律に矛盾抵触してはいけないのですが、これが難しいのです。条例制定後に裁判になった例もあるため、制定前には条例が違法でないかどうかが慎重に検討されます」

過去の条例の中には、最高裁判所まで争った末に、違法とされた条例もあるそうです。たとえば神奈川県は「臨時特例企業税条例」(2001年制定)によって、一定の条件を満たす事業者に県独自の税金を課そうとしました。しかし、事業者が反対して裁判に。2010年の東京高裁判決では適法とされましたが、2013年の最高裁判決では地方税法に違反するとされました。

「学者には適法と考える方が多くいましたが、どちらに転ぶかわからないほど難しいといえます。このようにどのような判決が出されるのか予測がつかないのですから、条例は憲法や法律に抵触しないように、慎重に検討しなければなりません。特に、“先駆的な条例”は先例がないので、しっかり理論武装する必要があるのです」

つまり、この「理論武装」が先駆的な条例制定のための「後押し」。岡田先生が立案に関わった滋賀県野洲市の「野洲市くらし支えあい条例」(2016年制定)では、どのような理論武装がされたのでしょう。

この条例は、市民の消費生活の安定・向上と安全の確保、そして消費者被害など、市民のくらしに関わるさまざまな問題の背景にある生活上の諸問題の解決を目的に制定されたもので、訪問販売の登録制度と生活困窮者支援の二本柱で構成されています。特に訪問販売の登録制度が、憲法や法律に違反するのではないかと指摘される可能性があったと岡田先生は言います。

「野洲市では悪質事業者の排除をめざして、全国で初めて訪問販売の登録制度をつくりました。実は、国も『特定商取引に関する法律』を改正し、規制を強化しようとしたことがあるのですが、業界からの強い反対があって断念しました。それなのに野洲市で実現できたのは、反社会的勢力でなければ登録可とするなど、登録のハードルを極めて低くしたからです。身元が明確な事業者なら誰でも登録でき、登録した情報はインターネットで誰でも見られるようにしました。このように登録しやすい制度にしたので、『特定商取引に関する法律』や、憲法22条『職業選択の自由』にある『営業の自由』にまったく矛盾抵触しないと考えています。その結果、事業者も登録に協力的だったと聞いています」

もう一つの柱である生活困窮者支援は、支援に際して関係する野洲市の複数の部署や医師、弁護士など各専門家の知見を活かして解決をめざすというもの。野洲市が全国に先駆けて行っていた取り組みを条例で規定しました。この条例が参考にされ、その後、「生活困窮者自立支援法」が改正されたといいます。

「生活困窮者支援は、この条例ができる前から市は取り組んでいましたが、市長が変わったり、担当職員が異動や定年になると行われなくなる可能性がありました。ですが、条例にこの取り組みについての規定を置いたことにより、安定的に継続させることができるようになったのです」

地方自治体発の取り組みを推進する法律のあり方を求めて

ところで、岡田先生が先駆的な条例に関心を持ったきっかけは何だったのでしょうか。大学卒業後、京都市役所に勤務していた先生は、そこで画期的な条例に出会ったといいます。

「京都市は、2004年に『景観法』が制定される以前から、風致地区条例など景観保全のための条例を制定してきましたが、それでは対処できない景観問題がありました。そこで、1995年に『京都市自然風景保全条例』を制定したのです」

京都といえば、歴史や文化、古い街並みはもちろん、盆地を囲むなだらかな三方の山並みも魅力の一つです。しかし、当時はゴルフ場開発が盛んで、美しい景観がゴルフ場などの開発で損なわれることが危惧されていました。そのため、「京都市自然風景保全条例」によって開発を厳しく規制したのです。ただ、そうなると、山の持ち主が自分の私有地を自由に使用できなくなることになります。「開発の過度の規制は憲法29条で保障された財産権を侵すことになり、財産権の規制は法律では可能でも条例では不可能ではないかともいわれていました」と岡田先生。その後、無事に条例として制定され、岡田先生にとっては画期的な条例として印象に残ることになったのです。「実は、1989年に制定された土地基本法には、『土地についての公共の福祉優先』という基本理念が定められています。この条例は、この理念を踏まえて制定されたと私は考えています」

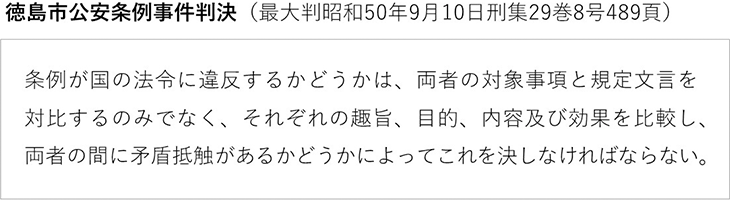

この出来事の後、文書課(現、法制課)で条例案の審査を行う業務に従事するなど、30年(うち、同課には通算10年)にわたる市役所勤務を経て、現在は条例の研究者となった岡田先生。今後、取り組みたいことについてお聞きしたところ、「条例制定に際して、判例に代わるより明確な基準を提示したい」という答えが返ってきました。条例が憲法や法律に矛盾抵触していないかが、条例制定に必要というのは、何度か話にも出てきました。条例が適法かどうかを判断するときに、基準とされている判例があると岡田先生は言います。それは「徳島市公安条例事件」の最高裁判決(1975年)です。その判決文を読むと、条例が法令に違反していないかの基準があいまいで、判断がしづらいようにも感じます。

「仮に裁判になった場合の予測がつきづらいため、条例制定には慎重になりがちです。そのため、判例よりも明確な基準をつくれないのかということに関心があります」と岡田先生は話します。また、法律の規定が細かすぎることにもふれました。

「多くの学者から、自治体向けの法律はもっとシンプルなほうがよいという声が出ています。もう少し自治体の自由度を上げられるような法律だと、自治体発の取り組みがしやすくなるように思います。自治体が全国初の条例を制定することは、地方自治法第1条の2第1項に定められた『地方公共団体は、住民の福祉の増進を図る』を最先端で実施することにつながります。そうした問題意識から、地方自治をより一層進めるための法律改革を研究し、具体的に提案したいと考えています」

取材対象:岡田 博史(関西学院大学法学部 教授)

ライター:ほんま あき

運営元:関西学院 広報部

※掲載内容は取材当時のものとなります