岩石は地球からのメッセージ。御影石こと花崗岩の一生と防災の関係

高級感ある光沢と耐久性のある石材として、インテリアや建物の外装、歩道、そして墓石と、さまざまな場所で使われている御影石(みかげいし)。正式名称は花崗岩(かこうがん)といい、実は地球の歴史を知るための手がかりを秘めています。いまだ謎が多い花崗岩を分析してそこに刻まれた地球の歴史の解明、そして防災への活用をめざして研究を進める壷井基裕先生に話をお聞きしました。

Profile

壷井 基裕(TSUBOI Motohiro)

関西学院大学生命環境学部環境応用化学科 教授。名古屋大学大学院環境学研究科博士課程修了。博士(理学)。関西学院大学理工学部化学科専任講師、准教授、環境・応用化学科教授を経て、2021年より現職。花崗岩をキーワードに、野外調査や化学分析の手法で地球の成り立ちや防災について研究。

この記事の要約

- 花崗岩は地球の大陸地殻の主要な岩石で、形成には水やプレート運動が関係している。

- 花崗岩の研究では野外調査と薄片観察、化学分析が行われ、新たな手法も導入している。

- 研究者たちがさまざまなエリアを研究することで、地球全体の成り立ちについて解明が進む。

- 花崗岩は風化しやすく、花崗岩が風化してできる真砂土(まさつち)は土砂災害の一因となっている。

花崗岩は地球を代表する謎多き岩石

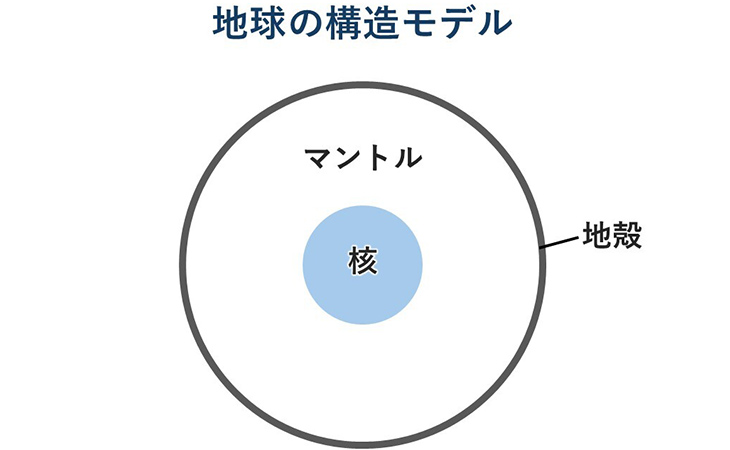

花崗岩と地球の関係を知るために、まず押さえておきたいのが地球の構造です。「地球の構造は、よくゆで卵にたとえられます」と壷井先生。「黄身は地球の中心にある金属でできた核、白身は岩石によるマントル、そして卵の殻にあたるのが地球表面の地殻です。花崗岩は地殻の大陸部分を形成する主要な岩石です」

地殻の厚さは大陸下で約30kmから60kmあり、およそ6400㎞ある地球の半径と比較すると非常に薄いもの。海洋下の地殻はなんと10km以下の厚さしかなく、構成している岩石は玄武岩(げんぶがん)が多いといいます。いくら薄いとはいえ、地殻を掘り抜いてマントル部分を直接研究することは不可能です。そこで地球を知る手がかりとして重要になってくるのが、実際に手に取って調べることができる地殻部分の岩石です。

「実は、花崗岩は地球上には大量にあるのに他の惑星ではほとんど見つかっていません。地球にだけ存在するものといえば「水」がありますが、花崗岩の中には黒雲母(くろうんも)や角閃石(かくせんせき)など水を含んだ鉱物(含水鉱物)が入っています。つまり、花崗岩は地球を特徴づける岩石でもあるのです。花崗岩の形成過程を調べることで、地球が水を持つ惑星としてどのようにできたのか、その謎の解明に近づくことができます」

では、どのように花崗岩が生まれるのでしょうか。「通常、ゆで卵の白身部分にあたるマントルは固体で高い圧力がかかっていますが、地上に向かって上昇すると圧力が下がって液体化しマグマになります。また、日本のようなプレートが沈み込む場所では、水が関与することによってもマグマが作られます。花崗岩はマグマが冷えてできる火成岩の一種で、地下深くのマグマだまりでゆっくりと形成される深成岩に分類されます。この深成岩の中でも、二酸化ケイ素を70%程度含むものが花崗岩とされています。一般的に岩石はさまざまな鉱物からできていますが、花崗岩はゆっくりと冷えて固まってできるため、構成する鉱物の結晶の一つひとつが大きいことが特徴です」と壷井先生は説明します。

しかし、その起源や形成過程にはまだ謎が残っているといいます。その1つは、形成過程と地球に存在する花崗岩の量の説明がつかないこと。「花崗岩はマントルが溶けたマグマが冷えてできますが、マグマがそのまま花崗岩になるわけではありません。マントルから最初にできるマグマは海洋地殻を構成する玄武岩質のマグマで、それがだんだんと組成を変えて花崗岩になるというモデルがあります。この組成の変化はマグマが冷えるときに、マグマから鉱物が結晶になって出ていくことで起こります。そのため花崗岩の量は、元の玄武岩マグマよりもかなり少なくなるはずなのですが、実際の地球には多くの花崗岩が存在しており、なぜこれほど大量に存在するのか説明できないのです」

つくられる場所にも謎が残ります。マグマによって花崗岩がつくられる主要な場所の1つは、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む「沈み込み帯」です。「プレートの境界に沿って、同じ時代、同じような環境でできた『地質体』が帯状に表れます。兵庫の六甲山も花崗岩でできていますが、そこから西にたどって岡山、広島、山口にも同じような花崗岩が連続して分布しており、同じ時代に似たような環境で生まれたと考えられます」。つまり、世界各地では、それぞれの地殻の構造やプレートの運動などによって、特徴的な花崗岩がつくられているともいえます。しかし、それぞれの花崗岩がどのような条件でつくられているのかはまだ詳しくわかっていないのです。

花崗岩から見えてくる地球の歴史イベント

壷井先生は、こうした花崗岩の謎の解明に、どのように取り組んでいるのでしょうか。壷井先生の研究の3本柱は、野外調査、顕微鏡による観察、化学分析です。野外調査では実際に現場へ赴き、岩石の分布を調べて地質図を作ります。「これを地質調査といって、道路や沢などいろいろな場所を歩いて、どこにどんな岩石が出ているかを丹念に調べていきます。岩盤が地表に露出している『露頭』と呼ばれる場所では、もともとの地質にマグマがどのように入り込んで花崗岩ができたのか知ることができるので、野外での観察はとても大事です」

花崗岩の別名「御影石」というと、磨かれてピカピカの石材を想像するかもしれませんが、自然界にある花崗岩はいわゆる“普通の岩”。その様相も状態により異なります。河原の花崗岩は水の流れに磨かれて白く光沢がありますが、道路の横では風化して土のようになっているところもあります。それでもある程度経験を積めば、花崗岩を見分けることができるようになるそうです。「露頭はどこにあるかわからないので、車で走り、ひたすら歩いてもなかなか収穫が得られない日もあります。草木をかき分けながら林道を進んでいった先できれいな露頭に出会ったときなどは、本当にうれしいものです」

野外調査で採取した花崗岩は研究室に持ち帰って、詳しく調べます。その調査方法の1つが、顕微鏡による観察です。「薄片観察といって、分析する岩石を髪の毛の太さの半分くらいまで薄くして、偏光顕微鏡という特殊な顕微鏡で観察します。薄片は光を透過するので、岩石を構成している鉱物の種類や、それぞれがどのように組み合っているかという岩石の組織が把握でき、そこからその岩石がマグマからどのように形成されたのかを読み取ることができます」

花崗岩を調べるために使える方法は何でも試すという壷井先生。かつて所属していた分析化学分野での経験を生かし、さまざまな化学分析の手法も取り入れているといいます。岩石を粉にして酸に溶かし成分を分析したり、同位体(※)を分析して年代を測定したりするほか、最近では岩石薄片にそのままレーザー光をあてその散乱光を分析するラマン分光法とよばれる手法も取り入れています。「一般的な化学分析では、岩石を粉にしてしまうので岩石の組織との関係がわかりません。しかしラマン分光法は岩石を粉砕せず、組織を見ながら微小な領域まで分析できるので、得られる情報量が格段に違います」

※同じ元素(原子番号が同じ)で、中性子数が異なるものを同位体といい、その存在割合(同位体比)は物質によって異なる場合がある。同位体比は物質の生成や環境条件によって変化するため、同位体比を分析することで、その物質がどこでどのようにつくられたのか、どのような環境変動があったのかなどを推定することができる。

一見、局所的に見えるこうした一つひとつの花崗岩の解析が、地球規模の研究に広がっていくと壷井先生は言います。「六甲山の花崗岩は今から7000万年前にできたもので、同じような年代の花崗岩が広島など中国地方にも分布しています。花崗岩は連続的に生成されるものではなく、断続的に火山の下のマグマだまりでつくられるものなので、花崗岩が多くみられる7000万年前には、日本付近で活発な火山活動があったことが推測されます。現在では想像できないような日本の姿が、花崗岩の中に地質の記録として残っているんです」

地球規模の研究だからこそ、研究者同士の連携は不可欠で、それぞれが得意な手法、得意な地域で研究を進めながら地球の真理へと近づいていきます。「地震活動や火山活動を含めた地球上で起こる現象を、プレートの運動で説明することをプレートテクトニクスといいますが、これも誰かが発見したものではなく、何人もの研究者が世代を超えて一つずつ成果を積み重ねてきた結果です。地質学は、アインシュタインのような一人の天才が何かを大発見するというような学問分野ではないといえます」

実は風化しやすい花崗岩。メカニズム解明で防災に貢献

花崗岩の起源や地球の歴史の解明に取り組む壷井先生ですが、このほか、花崗岩の風化の研究にも力を入れています。

敷石や墓石に使われ、耐久性が高いイメージがある花崗岩ですが、実は風化しやすい岩石なのだそう。その理由は、花崗岩を構成する鉱物の結晶の大きさ。花崗岩はマグマがゆっくりと冷えて形成されるため、一つひとつの結晶が大きいという特徴があります。結晶が大きなうえに、異なる性質を持つ結晶が組み合わさっているため、温度変化があるとそれぞれの結晶において膨張する向きや比率が異なり、ひずみが生まれ、もろさにつながるのです。墓石に使われるような、まだ風化していない“新鮮な岩石”は硬いものの、いったん風化しはじめるとほかの岩石よりも早く風化が進むと壷井先生は説明します。

「六甲山は、断層の運動で隆起を続けてきた花崗岩の山です。7000万年ものあいだ地下で安定な状態だった花崗岩が、地表に出た途端、風雨や温度差によって風化が始まります。花崗岩が風化し、砂状になったものが真砂土(まさつち)です。真砂土は水を含むと非常に崩れやすくなり、土砂災害を引き起こします。風化して砂になるまでに長い時間がかかりますが、私たちの身近な山々では、風化した花崗岩を多く見ることができます。花崗岩の風化のプロセスが解明できれば防災に役立つのではないかと思い、研究を始めました」

被害を起こすのは真砂土だけではありません。風化しきれずに残った部分をコアストーンといいますが、1938年に発生した阪神大水害では花崗岩のコアストーンの岩塊が、六甲山から神戸市内に流れてきたと言われています。

花崗岩の中の特定の鉱物がどのように風化、変質して最終的に粘土となっていくのかを、ミクロのスケールで見ていきたいと、壷井先生はこれからの研究について話します。「風化のメカニズムがわかれば、危険な場所について評価ができるので、安全な住宅地の建造や土砂災害の被害軽減などに役立つのではないでしょうか。私は大学に進学するときに地学分野に進みましたが、それは地震を研究して人助けにつなげたいという思いがきっかけでした。その後、岩石学に転向したものの、やはり根底には同じ気持ちがあります。今後は花崗岩研究から地球の成り立ちの解明、そして防災に貢献できればと思っています」

取材対象:壷井 基裕(関西学院大学生命環境学部環境応用化学科 教授)

ライター:岡田 千夏

運営元:関西学院 広報部

※掲載内容は取材当時のものとなります