万博の歴史から見えてくる、19世紀の社会とツーリズムのあり方|万博を学問で読み解く #1

大阪では55年ぶりの万国博覧会となった「大阪・関西万博」。社会や私たちの生活に、万博の開催はどのような影響を与えるのでしょう。 そこで「月と窓」では、過去・現在・未来における万博の役割を、観光や外交、宗教、経済の視点から研究者が読み解き、4回連載でお届けします。第1回となる今回のテーマは、万博とツーリズム。「旅行の文化史」を専門とし、特に19世紀後半から20世紀前半におけるツーリズムを研究する荒山正彦先生に、万国博覧会がどのような時代背景の中で生み出されて広がっていったのか、そして現代の旅行や観光のあり方とどうつながっているのかをお聞きしました。

Profile

荒山 正彦(ARAYAMA Masahiko)

関西学院大学文学部文化歴史学科 教授。大阪大学大学院文学研究科(博士後期課程)単位取得退学。1996年に関西学院大学に着任。研究テーマは旅行の文化史と風景論の系譜。旅行の文化的な側面と、旅行とも関わる風景観の変遷を研究している。旅行案内書と旅行雑誌の復刻監修として『シリーズ明治・大正の旅行 旅行案内書集成』全26巻(ゆまに書房、2013〜2015年)、ジャパン・ツーリスト・ビューロー『ツーリスト』全53巻+別巻2(ゆまに書房、2017〜2022年)、日本旅行文化協会『旅』全61巻+別巻1(ゆまに書房、2022〜2027年予定)ほか。著書に『近代日本の旅行案内書図録』(創元社、2018年)ほか。

この記事の要約

- 19世紀の「万博ブーム」の背景には、当時の欧米諸国のナショナリズムがあった。

- 「実際の姿」と「他者に見せる姿」にズレが生じるという意味で、観光と万博は構造的に似ている。

- 近代的な交通網の拡大が旅行を観光に変換し、万博も生み出した。

ロンドン万博の成功を契機に広がった「万博ブーム」

万国博覧会(正式名称は国際博覧会:Universal Exposition)は、1851年の第1回ロンドン万博を皮切りに、ヨーロッパや北米で頻繁に開催されるようになりました。そもそも万国博覧会はどのような背景から生まれたのでしょうか。

「もともと博覧会は商品見本市的なもので、ロンドン万博より前から、国内規模での博覧会はヨーロッパなどで数多く開催されていました。たとえばパリでは、1798年から1849年にかけて11回の国内博覧会が開催されています。そしてここからスケールを拡大したものが万国博覧会だといわれています」

世界初の万国博覧会が行われた当時のイギリスは、ヴィクトリア朝の全盛期で、「太陽の沈まない国」と呼ばれるほどの国力を誇っていました。そんな時代のイギリスにとって、万国博覧会は「国威発揚(※)」の意味合いが大きかっただろうと、荒山先生は説明します。

※こくいはつよう。国家が国外へ威光を示すこと。

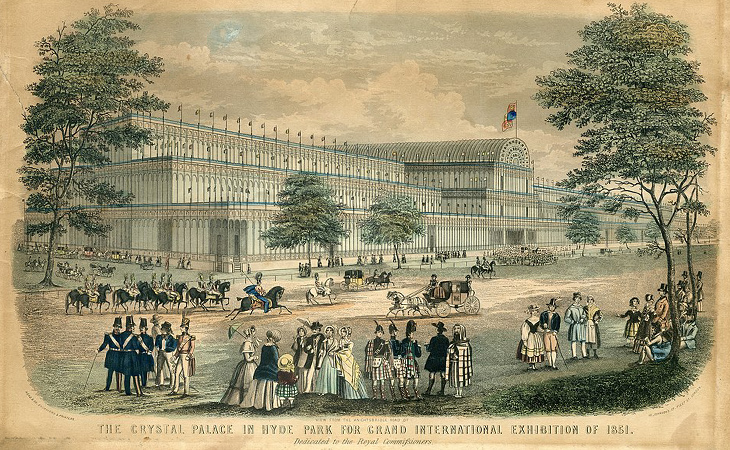

「第1回ロンドン万博の主会場『クリスタル・パレス』という建物をご存じでしょうか。鉄とガラスで組みあげられた長さ560メートルの巨大な建築物で、およそ30万枚の板ガラスが使われています。『イギリスはこれほどの量の工業製品を生産できる国であり、こんなに大きな建築物を建てられる国である』というように、建物自体が国の力を知らしめるものだったのです。国内博覧会が当初から持っていた商品見本市的な性格に、『万国や国際』という主題(テーマ)が加わったことで、1つの空間の中で他国と比較される状況が目に見える形となり、ナショナリズムが前面に出てきたのが万博博覧会だったと言えるでしょう」

第1回ロンドン万博の延べ入場者数は約604万人、これはロンドンの人口(当時)の3倍にあたる数です。こうして万国博覧会を成功させたイギリスへの対抗意識によって、1853年のニューヨーク万博、1855年のパリで1回目の万博など、欧米諸国が次々と万国博覧会を開催する「万博ブーム」が起こっていきました。19世紀に行われた万国博覧会はどのようなものだったのでしょうか。

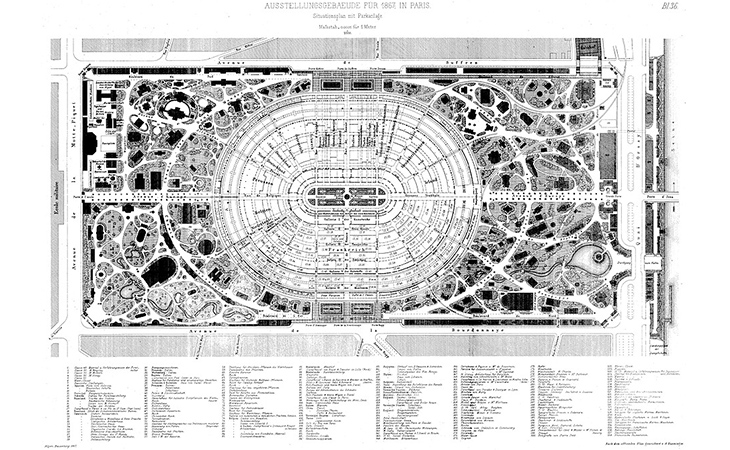

「万博は『世界の縮図』と呼ばれることがありますが、その典型的な例は1867年にパリで2回目に開催された万博に見られます。メインの展示会場が巨大な楕円形の建物で、中には同心円状にいくつもの回廊があり、それぞれの回廊には展示のテーマが設けられていました。たとえば、もっとも内側の回廊の展示テーマは美術でした。見学者は、回廊に沿って同心円をぐるりと歩くと、1つのテーマで世界を一周できるというわけです。また、各国の展示は楕円の中心から放射状に並んでいたため、中心から外側に向かって歩けば、1つの国の出展物をまとめて見ることもできました。またメイン展示会場の外には世界各国・地域のパビリオンが立ち並び、万博の会場で世界旅行を疑似体験できるようになっていたのです。この点は万博以前の国内博覧会との大きな違いでもあるのです」

1867年のパリ万博の入場者数は約906万人。1851年のロンドン万博を凌ぐものとなり、その後の万国博覧会のモデルになったといわれています。ちなみに、日本が初めて公式に政府として参加したのは1873年のウィーン万博ですが、このパリ万博には、徳川幕府・薩摩藩・佐賀藩が工芸品や美術品を出展した記録が残っています。

万博も観光も個性が強調され、大げさになる構造にある

万国博覧会で多くの入場者を惹きつけるのは各国の出展物です。開催国はもちろん参加国にとっても「万博への出展物は国家の威信をかけたものだった」と荒山先生。自国をアピールするために、各国が準備に多くの時間と費用をかけて臨んだ19世紀の万国博覧会には、どんなものが並んでいたのでしょうか。

荒山先生によると、欧米諸国は美術品や工芸品とともに農業機械や蒸気機関、印刷機などの産業革命の成果を出展しました。一方、植民地の出展スペースには、コーヒーやサトウキビなどの一次産品が並んだといいます。

「日本も1873年のウィーン万博に初参加したときは、石炭を出品するように要請されました。日本の出展物が石炭というのは意外に思えますが、幕末に結ばれた修好通商条約締結から石炭は日本の主要な輸出品でした。植民地も日本も、『欧米諸国の近代的な生活のために、世界はいかに役立つか』という視点から出展を求められていたわけです。ここからも欧米中心のナショナリズムが感じられますが、しかし植民地や日本にとっては、万博は世界貿易の足がかりとなる好機でもありました」

最終的に、ウィーン万博に日本は、当初求められた石炭ではなく、漆器や陶磁器、浮世絵といった美術工芸品を中心に出展。世界貿易で何が売れるのか、事前に物産調査や国内博覧会を行い、選び抜いたものをウィーンに送ったのです。1873年のウィーン万博、その後の1878年のパリでの3回目の万博に出展されたこれらの美術工芸品は、ヨーロッパで起きていたジャポニズムにもマッチするものでした。

日本が世界にアピールしたいものを万国博覧会に出展する中で、“日本らしさ”について考えさせられる現象が発生します。その一例として荒山先生が挙げたのが、海外の万国博覧会における日本館(日本パビリオン)のデザインです。

「1873年のウィーン万博から戦前期まで、万国博覧会に建設された日本館のほとんどは、神社仏閣の様式を取り入れたデザインでした。あるときは金閣寺、またあるときは宇治の平等院を模したもの。そういった神社仏閣風の建物の中で、日本の伝統工芸品を展示するというスタイルが何十年も続いていたのです」

しかし、明治時代の日本では近代化が進み、国内では西洋式の近代建築が次々と建てられていきました。急速に近代化する日本の姿と、万国博覧会で他者に見せる姿には、ズレが生じていったのです。

こうしたズレは、来場者の体験にも影響を与えます。万国博覧会の展示を通して、来場者は「異国を知る」体験をします。しかし展示された「異国の姿」と、その国の現在進行形の姿が同じである保証はないと、荒山先生は指摘します。

「現在においても日本文化を象徴する服装は着物だと、日本でも海外でも思われていますが、たとえば大学のキャンパスで着物姿の教職員や学生の姿を見る機会はめったにありません。『他者に見せる姿』が当該社会の日常とズレるのは、どの社会、どの国にもあることです。万博の出展物は、他国と並べられ、比較されることが前提ですから、どこの国にでもあるようなものは展示できません。そこにはその国ならではの個性が求められます。そしてその個性は強調され、時には大げさになっていきました。他者との比較があることでモノやコトが大げさになるのは、観光の状況とよく似ています。観光で消費されるモノやコトも、その土地の日常生活とは必ずしも一致しないことはしばしばあり、また歴史を遡っても存在しないほど大げさなモノが観光の場では消費の対象になります。そういった意味で、万博と観光はよく似た構造をしているのです。国際観光は異文化理解につながると言われることがありますが、観光用に演じられた『異文化』を見て『誤解』しているかもしれないのです。万博の会場でみられる個性あふれる展示物についても、なぜ個性的なモノばかりが展示されているのかを、考えてみる必要があります」

19世紀の社会的状況が観光や万博を生み出した

ここまでの荒山先生の話から、万国博覧会と観光の類似点が浮かび上がってきました。では、万博というビッグイベントが観光産業に与えた影響はあるのでしょうか。そう尋ねると、「万博が観光に影響したというよりも、拡大しつつあった観光現象のうねりの中で、万博が開催されていったと捉えたほうがいいかもしれません」と荒山先生は話します。

「19世紀の社会的状況が観光を生み出し、また万博も生み出したと言えるのではないでしょうか。その大きな要因の1つが、近代的な交通機関の成立です。世界初の公共鉄道は1825年にイギリスで誕生しました。その後、1840年代から50年代にかけて、イギリスだけでなく、ヨーロッパ各地で鉄道が次々とつくられ、急速に普及しました。そして同じ時期には水上交通の近代化も進み、たとえば1840年代にはアメリカとヨーロッパを結ぶ定期蒸気船も運航し始めました。陸上で鉄道網が張り巡らされ、海上で定期蒸気船ができたことは、人々の旅行行動にとって大きな画期となったのです」

近代的な交通機関の成立によって、移動にかかる時間とコストが大幅に削減されました。これまで旅行をしていた人が以前よりも安く、ラクに移動できるようになっただけでなく、これまでは旅行をしなかった人までもが旅行をするようになりました。「鉄道や蒸気船に乗ること」それ自体が旅行のきっかけにもなったと、荒山先生は説明します。つまり仕事や移住を目的とした移動という意味の「旅行」だけではなく、鉄道や船に乗るための移動、そして娯楽や消費により特化した「観光」が生み出される契機にもなったのです。

さらに、旅行ガイドブックや団体旅行が誕生したのもこの時代でした。荒山先生によると、1830年代にヨーロッパでは今日につながるような旅行ガイドブックが出版され始め、1840年代にはイギリスなどで団体旅行(パッケージツアー)が数多く存在していたという記録も残っているそうです。鉄道会社と団体旅行の主催者が提携して、鉄道運賃と万国博覧会の入場料が含まれた格安のパッケージツアーなども実施されていたと聞くと、現代と同じような観光の形がすでにできあがっていることに驚かされます。

「“旅行写真家”という存在が生まれたのもこの頃です。たとえば、ナイル川沿いのピラミッドや聖地エルサレムで撮影された写真が、パリなどの大都市で販売されました。世界を写した写真は視覚的に旅行を誘発した、つまり見知らぬ土地の風景写真を見た人たちに『自分も行ってみたい』という気持ちを起こさせました。当時のガイドブックは、食事や宿、アクセスといったいわゆる旅行術だけでなく、その土地の歴史情報などがふんだんに盛り込まれていたため文字がぎっしりと詰まっていて、ある程度の教養がないと読みこなすのは難しいものでした。そこへ視覚に訴える写真が登場したことで、多くの人の旅行需要を喚起することができたのです」。これも現代の私たちが写真の豊富なガイドブックや動画を見て、「私も行ってみたい」という思いを抱くのとまったく変わりません。

「近代的な交通機関、ガイドブック、旅行写真、団体旅行。こういったお膳立てが19世紀に次々とできたことで、観光は一気に大衆化しました。その時流の中で生まれたのが万国博覧会です。上流階級の人しか旅行ができない時代に万博を開催しても、来場者は限られているわけですから、万博が大成功するためには観光の大衆化が前提になっていたのです。19世紀の近代社会が作り出した道具が、観光を生み出し、さらには万博を生み出したのです」

最後に、荒山先生は自身の研究を振り返り、こう話してくれました。

「私が高校生の頃に興味を持ったことが、実は19世紀と深いつながりがあることに気づき、近代に関心を持ったのが大学院生の頃です。そして、たまたま手にした19世紀の旅行案内書を修士論文でとりあげ、以来『旅行』が自らの研究テーマの1つになってきました。19世紀から20世紀前半期の旅行に関心を持っているのは、このおよそ100年間に旅行をめぐってさまざまなことがあったからです。それ以前の100年間と比べると旅行の様相は大きく変わりました。そしてその割に先行研究が少なく、明らかになっていないことが多いことも研究を続けている大きな理由です。現在の観光に関心を持つ研究者は多いのですが、いま目の前にある旅行・観光という出来事にも歴史の地層があります。その積み重なりを掘り起こすこと、そして発見できたことを含めて、旅行の歴史の物語を、授業や出版物を通して次の時代に伝えていくことが自分の仕事だと考えています」

取材対象:荒山 正彦(関西学院大学文学部文化歴史学科教授)

ライター:藤原 朋

運営元:関西学院 広報部

※掲載内容は取材当時のものとなります