ものの価値はどう生まれる? 民芸運動から考える“価値の移動”

私たちの生活にすっかりなじんでいる「民芸(民藝)」という言葉ですが、もともとは大正時代の「民芸運動」から生まれた美の基準です。民芸が見いだされたことで、ものの価値はどう変わり、産地にどのような影響を与えたのでしょう。伝統的な工芸品の文化的な価値付けなどを研究する濱田琢司先生に伺いました。

Profile

濱田 琢司(HAMADA Takuji)

関西学院大学文学部 地理学地域文化学専修 教授。関西学院大学大学院文学研究科修了。博士(地理学)。神戸大学日本学術振興会特別研究員、南山大学人文学部教授などを経て、2019年より現職。研究テーマは文化地理学、地域・民俗文化、工芸。特に陶芸などの伝統的な手工芸について文化的な価値付けや地域への影響を研究している。祖父は重要無形文化財保持者であった陶芸家の濱田庄司氏。著書に『移動時代のツーリズム─動きゆく観光学─』(共著、ナカニシヤ出版、2023年)、『民藝 MINGEI:美は暮らしのなかにある』(共著、朝日新聞社・東映、2023年)、『民芸の日本 柳宗悦と「手仕事の日本」を旅する』(共著、筑摩書房、2017年)など。

この記事の要約

- 柳宗悦らが提唱した民芸運動は、生活道具を美の対象とした。

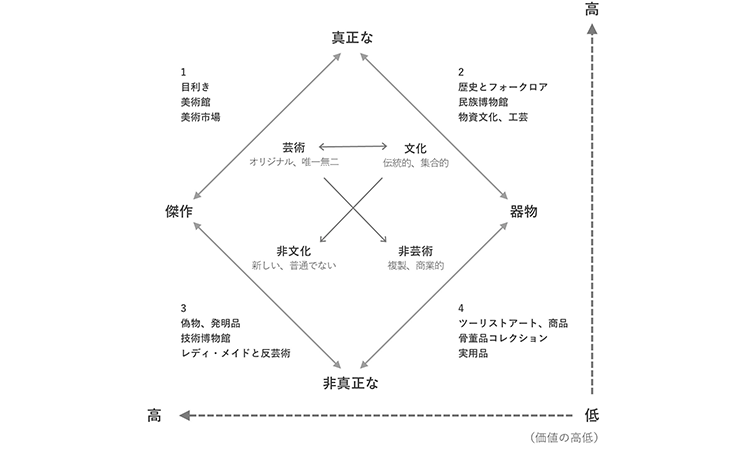

- ものは「真正か非真正か」「傑作か器物か」の2軸によって4区分に分けられる。

- 区分を超えて価値が移動するとマーケットや産地に大きな影響がある。

- “用”の再解釈によって新たな価値を見いだすことができる。

生活道具を美の対象として捉えた民芸運動

「民芸」とは民衆的工芸の略で、その誕生は1925年まで遡ります。当時、美術評論家の柳宗悦(やなぎ むねよし)、陶芸家の河井寛次郎、同じく陶芸家で濱田琢司先生の祖父である濱田庄司によって「民芸運動」という生活文化運動が提唱されました。「地方の無名とされる職人がつくった生活道具を民芸と名づけ、新しい美の見方や価値観を示したのが民芸運動です」と濱田先生は語ります。

「たとえば、かつて愛知県や岐阜県の辺りでつくられていた行灯皿(あんどんざら)という平皿があります。行灯に用いた油の受け皿として使われ、煤けて黒くなるので見た目にきれいなものではありませんし、電気が普及するとほぼ使われなくなったため、近代では無用のものといえるでしょう。しかし、柳さんたちは、行灯皿を美しいと評価します。量産品としてつくられ、日々の生活で使われてきたものの中に、彫刻に勝るような美があると言うのです。そして、行灯皿としてではなく菓子皿に転用するなど、新しい使い方を提案しました」

民芸運動の対象となったのは、地方の一般家庭で使われていた陶磁器、家具、染織、大工道具、農作業道具など多岐にわたります。そして、水を溜め置くために使われていた大きな水がめを近代建築に置いて傘立てにしたり、農作業で使われていた漏斗(ろうと)に花を活けて都会の部屋に飾ったりと、新しい使い方に転用することで、生活道具が美の対象になったのです。

「本来使われてきた場や用途から切り離して、新たに文化的な価値付けをすることによって、それまで使い捨てていたようなものや、みんなが美と感じなかったようなものを美の対象にしたのです。柳さんは、自分たちを千利休より前の初期茶人に例えていました。茶道といえば千利休が有名ですが、それより前に茶の湯の価値体系を生み出し、その発展に貢献した武野紹鴎(たけの じょうおう)のように、新しい美の基準をつくり出していくという強い自負を持っていたのだと思います」

生活道具に美を見いだした民芸運動は、多くの人に受け入れられ、広まっていきました。ただ、柳宗悦の提唱した美学としてよく挙げられる「用の美」については、濱田先生は疑問を投げかけます。というのも柳宗悦は「用と美」と表現していたものの、「用の美」という言葉は使っていないという調査結果があるというのです。「用の美」と「用と美」では、ずいぶんと意味が変わってきます。

「『用の美』と聞くと、多くの人は『使いやすいから美しい』という風に受け取ると思います。ところが、柳さんたちは『使うもののなかに美しさがある』と言っているのです。用のためにつくられた生活道具の中には、美のために敢えてつくられたものを超えた純粋な美、健康な美があると。大工道具に墨壺という木材に直線を描くための道具がありますが、柳さんはこの墨壺に美を見いだしています。もちろん、大工さんではないので、『この墨壺は使いやすい!』というわけではありません。機能としての美しさではなく形そのものを美しいと評し、『用と美』は関係があると提唱しているのです」

“価値の移動”はマーケットに大きな変化をもたらす

柳宗悦らの民芸運動によって、生活道具に対して美という視点が加わりました。そしてそれは“価値の移動”を起こすと濱田先生は話します。著名な美術評論家や陶芸家が、これらの生活道具に対して「彫刻などと同じレベルですばらしい」と評したことで、アートと並ぶ位置にまで民芸の価値を高めたと言います。

「重要無形文化財、いわゆる人間国宝でも同様のことが言えます。重要無形文化財は人間の技を認定するもので、その技を持つ人を重要無形文化財保持者と呼びます。木工芸、白磁(はくじ)、蒔絵(まきえ)といった工芸のほか、京舞(きょうまい)、歌舞伎女方の芸能など幅広いジャンルがあり、部門によってはすでに有名になっている人物を保持者に認定することで、その人が属するジャンル自体の価値を高めることができました。つまりジャンル全体を巻き込むように、ある種の価値の移動がおこったともいえるわけです」

この「価値の移動」について、濱田先生は人類学者のジェイムズ・クリフォードが1980年代に提唱した「芸術=文化のシステム」という概念を用いて、さらに詳しく説明してくれました。クリフォードは、世の中のものは「真正か非真正か」、「傑作(芸術品)か器物(日常的に使うもの)か」という対比軸で分類され、この2軸によって4つのカテゴリーがつくられるとしています。

※「価値の高低」を示す点線の矢印は、「芸術=文化システム 真正性を製造する機械」(クリフォード、2003)に濱田先生が加筆

第1区分は「真正で傑作」で美術館などに収められるもの、第2区分は「真正で器物」で、民族博物館などにあるもの、第3区分は「非真正で傑作」でデザイン製品や発明品など、そして第4区分は「非真正で器物」となり、実用品や土産ものにあたります。すべてのものは、この4つの区分のどこかにあてはまり、あるいは4つの区分を移動すると濱田先生は言います。

「土産ものとして扱われていたものが、突然、美術商に見いだされることがあります。すると、第4区分から第1区分や第2区分という価値が高いステージへと移動します。民芸運動も価値の移動を起こしたといえます。実は民芸運動が民芸として評したものは、生活道具のごく一部なのですが、一部の価値が高められたことによって全体の価値も引き上げられました。柳さんたちが見いだした民芸品の流れを組む“次善のもの”を一般の人たちも買える価格で作る動きが出て、愛好家が集まり、マーケットが生まれたりするのです。このように区分を超えた価値の移動が起こると、その周囲でも大きな変化が起こるのです」

しかし、この価値の移動は、時に批判を招くことがあると濱田先生。ジェイムズ・クリフォードが「芸術=文化のシステム」を作成したのは、作り手に区分の選択肢がない状況で、一部のキュレーター(※)たちが価値の移動を仕切るという権力構造を批判するためだったそうです。

※博物館や美術館などで、美術品や資料の収集、保存、調査、展示企画、運営を行う専門職。もともとは情報を収集・選別し、新たな価値を付加していくキュレーションという言葉に由来する。

民芸運動が提示したスタイルが今、再注目されている

地方でつくられていた生活道具が、都会の目利きや愛好家によって見いだされる。その価値の移動によって、産地にはどのような影響があったのでしょうか。「批判や矛盾は含むものの、経済振興とは違う形で新しいマーケットをつくり出すことに成功し、産地に対して大きなインパクトをもたらしたと思います」と、濱田先生は民芸運動を評します。

「柳さんに注目され出した最初のうちは、産地の方も自分たちがつくるものの価値を正しく把握できていなかったのが、愛好家たちと交流したり、柳さんたちの紹介などで自分たちが新聞に掲載されたのを見たりして、『自分たちの仕事はメディアに取り上げられるほどのことなんだ』と自覚していったと思います。以前、大分県日田市の小鹿田焼(おんたやき)を調査しました。皿山地区にあるので、地元では小鹿田焼や小鹿田の人のことを“皿山もん”と呼び、あるいは皿山といえば小鹿田を指していました。つまり、特に固有名詞のないものとして扱われていたのですが、柳さんに『世界一の民窯』と称賛されたことで、初めて小鹿田焼の名がクローズアップされたのです。同時に、愛好家だけでなく一般消費者の関心も刺激し、新たに製造された現行品も都会で流通するようになり、結果的に非常に大きなマーケットを形成するに至りました」

長く農家の兼業としてつくられていた小鹿田焼は、民芸運動をきっかけに注目を浴び、世の中に広く知られるようになりました。その後、すべての窯元が専業化となり、1995年には重要無形文化財にも認定。柳宗悦らによる価値の移動がそれほどまでに影響を与えたといえます。

ところで、民芸運動から約100年経った今、民芸は私たちの生活においてどのような位置付けになっているのでしょうか。そのあたりは得意分野ではないのですが…と断りつつ、濱田先生は「現代では、多々ある嗜好性の一つとして、民芸に根を持つカテゴリーが形成されているのでは」と語ります。

「民芸ブームだった1970年代は、器などの生活道具だけでなく、土産ものまで民芸風だったり、民芸居酒屋もできるほどでした。かつての民芸には土着や泥臭いというイメージがありましたが、今はそうではありません。モダンでおしゃれなものと再解釈されています。実際のところ民芸運動はモダンで、柳さんたちは古民家に北欧のデザイン家具を置いてみたりしていたんです。少し古いものや地方的なものに価値を見いだし、どう現代生活に取り入れるのか。柳さんたちが民芸運動で提示したスタイルを、今の人たちは掘り起こしているように思います」

最後に、ものの価値の捉え方について尋ねてみたところ、濱田先生は「用と美」を例に、こう答えてくれました。

「『用と美』の『用』には、単純に『用いる』や『役に立つ』という意味だけでなく、『心に叶う』という意味もあるのではないかと思っています。自分がこれを持つこと、これを使うことがある種の喜びになり、それがそのものの価値に結びついていく。当たり前のことかもしれませんが、ものには物理的な用だけではなく、同時に心に叶う用もあるのではないでしょうか。柳さん自身も物理的な用だけではないと言っています。心に叶う用から価値が見いだされていくこともあると思います」

取材対象:濱田 琢司(関西学院大学文学部地理学地域文化学専修 教授)

ライター:ほんま あき

運営元:関西学院 広報部

※掲載内容は取材当時のものとなります