なぜ「自由」ではなく「自主」と刻まれたのか |聖書に聞く #35

福島 旭中学部宗教主事・教諭

関西学院のキリスト教関係教員が、聖書の一節を取り上げ、「真に豊かな人生」を生きるヒントをお届けします。

あなたがたは真理を知り、真理はあなたがたを自由にする。

ヨハネによる福音書8章32節

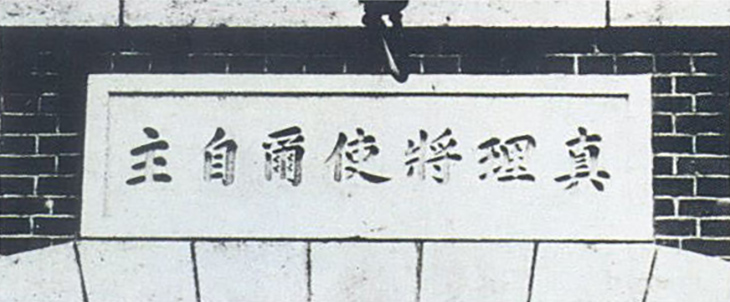

「真理将使爾自主」(真理は汝らをして自主たらしめる)は関西学院の最も古いモットーです。これは漢語聖書の一節で、現代では冒頭に掲げた訳となっています。なぜ文語ではなく漢語だったのか? なぜ当時の標準的な漢語訳ではなく「ブリッジマン・カルバートソン(BC)訳」を用いたのか? BC訳は上海で発行された聖書であったことから、誰の聖書からの引用かは、すぐに推察できますが、ではなぜ「自由」ではなく「自主」なのか?

1911年、原田の森に創設された神学部校舎の玄関に掲げられた7文字は、古い写真を見ると、石板に彫り込まれています。玄関のひさしに当たる目立つ場所に聖書の言葉を掲げること自体がとても珍しく、強烈にインパクトがあったに違いありません。

この聖書の言葉は、「真理が我らを自由にする」と転用して国立国会図書館東京本館ホールに記されたことで著名になりましたが、関西学院はなぜ「自由」ではなく、「自主」という2文字を掲げたのかが、私にとって不思議でなりませんでした。

その疑問を解きたい一心で、高知市立自由民権記念館に出かけました。記念館には1870年代に起こり、その後、国会や大日本帝国憲法を生み出すことになった「自由民権運動」のさまざまな資料が展示されていました。人々が用いる日用品に「自由を!」と記されているのを見て驚きました。「自由」という言葉は市民生活に浸透し、生きる標語となり、原動力にもなっていたのだと確証を得ました。

関西学院が創立した1889年は憲法公布の年でもあり、自由民権運動が最も盛り上がっていた時代でした。その社会の風潮に協調するならば、関西学院も「自由」という語を掲げるのがごく自然な選択だったでしょう。なのに「自由」ではなく「自主」を刻んだ決断に関西学院の選んだ強い使命を私は感じるのです。

ベーツ第4代院長は「自主」を“self-master”と訳しました。一般的には“independence”や“autonomy”と訳されますが、ベーツ先生の英訳は意訳と言えます。それは以下の学院創立70周年記念式典でのペーツ先生の講演から理解できます。

「学院の歴史に2つの大切なモットーがありました。一番古いモットーはあの神学部にありました。(中略)Old Kwanseiの神学館の入口の上に漢文で、真理は汝等をして自主を得しめる(真理将使爾自主)と書いてありました。The truth shall make you selfmasterという意味。The truth shall make you master of yourself という意味であります。今の言葉は「自主」でなくて「自由」という言葉です。けれども、その「自主」という言葉のうちに、実に深い意味があると思うのです。なぜならば、しばしば「自由」という言葉は、日本ばかりでなく英語でも間違って考えられていると思うのです。真の自由があるとともに、また間違った自由があります。けれどもこの「自主」という言葉は実に深い意味なのです。」

(学校法人関西学院HP「関西学院創立70周年ベーツ院長記念講演」より引用 ※原文ママ)

ベーツ先生は、この「自主(self-master)」の“master”こそが、新しいモットー“Mastery for Service” (関西学院が創立して23年後に制定)の精神につながっていると考えていました。

聖書では「真理」は神のことを指しています。「真理将使爾自主」は、私たちが努力して自分の力によってあらゆる束縛から解放されて自由になるということではなく、「真理」という自分の力を超えた存在によって、私たちが自分の悩みや苦しみから解放され、自分が自分の人生の主人公として自主的におおらかに生きていくことができることを伝えています。

自分だけの「自主」をマスターするにとどまらず、他の人がそれぞれの「自主」を達成できるように思いやりをもって共に生きることが皆にとっての幸せであると、7文字のモットーは示しているように思うのです。

Profile

福島 旭(FUKUSHIMA Akira)

1990年、関西学院大学大学院神学研究科博士課程前期課程修了後、島根、広島で牧師と幼稚園園長、高等学校講師等を経て、現在、関西学院中学部および関西学院会館宗教主事。関西学院大学講師。保護司。冠句作家。著書は『GOOD NEWS~新約聖書』、『EXODUS~旧約聖書』(新教出版社)など。2026年2月に『WONDER!~目からウロコのキリスト教』を講談社から出版予定。

運営元:関西学院 広報部