政策が意図しない結果も招く? 「政策フィードバック」で長期的な視点から影響を捉える

物価や金利を調整するための金融政策、持続可能な社会をめざす環境政策、学校教育をよりよいものにするための教育政策など、私たちの生活には多くの政策が関わっています。しかし、少子化対策や減税などの政策が他の政策や経済、社会などに与える影響という点ではどうでしょう。過去の政策を時間軸から見つめる「政策フィードバック」について、公共政策学を専門とする北山俊哉先生に話を伺いました。

Profile

北山 俊哉(KITAYAMA Toshiya)

関西学院大学法学部政治学科教授。京都大学大学院法学研究科博士後期課程中退、マサチューセッツ工科大学政治学研究科修士課程修了。京都大学博士(法学)。1989年4月より現職。専門は公共政策学、行政学で、主に中央地方関係と、地域における政治と経済を研究している。著書に『テキストブック地方自治 第3版』(共編著、東洋経済新報社、2021年)、『公共政策学の基礎 第3版』(共著、有斐閣、2020年)、『福祉国家の制度発展と地方政府-国民健康保険の政治学』(有斐閣、2011年)など。

この記事の要約

- 政策フィードバックとは、その公共政策が特定の方向で影響を与え続けること。

- 正と負のフィードバックがあるが、公共政策の良し悪しには関係ない。

- 正のフィードバックから、“意図せざる結果”が生じることもある。

- その公共政策がどんな影響をもたらすか、長期的な視点で考えることが大切。

特定の方向で影響を与え続ける政策フィードバック

政策フィードバックの話の前にお聞きしたのが、北山先生の専門である公共政策学について。というのも、政策フィードバックは公共政策学の変遷に大きく関わっているからです。北山先生は「公共政策学という学問領域は、『政府や地方自治体が立案実施する公共政策が、社会の問題解決のために重要』だと知られるようになって生まれたもの」と話します。

「これまで公共政策学では、どんな影響や背景があってその公共政策が誕生したのか、なぜ行うのかに着目していました。つまり、公共政策を何らかの要因に影響された“結果”と捉えていたのです。そこに20年ほど前から加わったのが、影響を与える“原因”として公共政策を扱う考え方。『その政策が社会や経済の特定の方向で影響や変化を与え続けるか』を研究するようになりました。この影響や変化が『政策フィードバック』です」

日常で「フィードバック」という言葉を聞くと、目標を達成するための行動に対する評価やアドバイスといった意味が思い浮かびますが、今回扱う「フィードバック」は、それとは少し違うようです。

「政策フィードバックは時間経過を重視する政治学の見方で、“Politics in Time”と表現されます。政策をスナップショットのように静止画で見るのではなく、動画でダイナミックに捉えなければいけません。ひとつの公共政策が次の時期の公共政策や政治に影響して、ひいては社会経済を大きく変えてしまうことがあるのです」

その大きな特徴が、政策フィードバックには、正のフィードバックと負のフィードバックがあるということ。「正」「負」という表現が使われていますが、良し悪しという意味ではなく、負のフィードバックは元の状態に戻すことを示し、正のフィードバックは新たに一定の方向づけを行うことを示します。こうしたフィードバックは政策に限らず、人間の体や生態系、経済など、いろいろな場面で起こっていると北山先生は言います。

たとえば、頭痛がある時に鎮痛剤を飲んで頭痛を治めるのは、頭痛がない元の状態に戻す負のフィードバックです。公共政策では、不況時に政策金利を下げたり公共事業を増やしたりしますが、これは物価や景気を安定した状態に戻す働きがあるので負のフィードバックにあたります。

正のフィードバックの中で“意図せざる結果”が生じることも

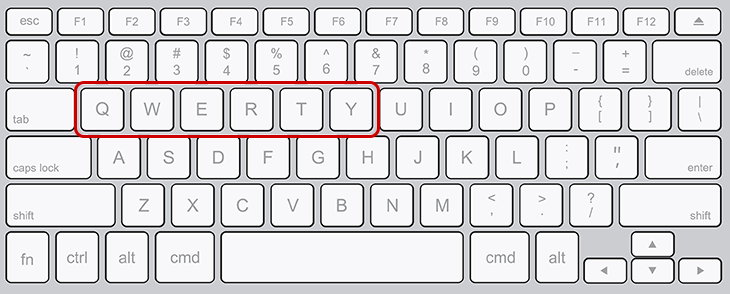

では、正のフィードバックはどのようなものでしょう。まず、日常に見られるものとして北山先生が挙げたのが、タイプライターの頃に誕生し、現在はパソコンなどのキーボードで一般的に使われているアルファベット配列「QWERTY(クエルティ)」です。

タイプライターではキーを押すと連動したアームバーが動き、アームバーの先にある活字が紙にインクをつける仕組みです。しかし、頻繁に使うアルファベットが隣同士にあると、アームバーが絡まってしまうことがありました。そうならないよう工夫されたのが今の配列なのです。

「文書作成のツールがタイプライターからコンピュータになり、アームバーが絡まる心配がなくなりましたが、キー配列は変わっていません。QWERTY配列は本来の目的から、この配置で覚えている人が多いから変えられないという方向づけが行われたことになります。日本語のキーボード操作ではローマ字入力より、かな入力のほうがキー操作の回数が少なく合理的かもしれませんが、広まりませんでした。合理的かどうかではなく、今までの蓄積や慣れが大きく働いた、正のフィードバックといえます」

公共政策に目を向けると、たびたび議論される配偶者控除制度も正のフィードバックを起こしていると北山先生は指摘します。配偶者控除制度は、低・中所得世帯の税負担軽減を目的に1961年に創設されたもので、もともとは配偶者が専業主婦であることを前提としていました。しかし、共働きが増えて状況が変わっているにも関わらず、控除額の変更はあったものの制度自体は維持されており、そのチグハグな状態は正のフィードバックが起こっているといえます。そしてそれは、新たな状況を誘発することにもつながります。

「配偶者控除制度は正のフィードバックを起こし、さらに意図せざる結果を生み出しました。たとえば、配偶者控除による所得控除を受けるために『税金の負担がない範囲で働こう』という行動につながります。結果、就労を抑制する“壁”となり、女性の社会進出を阻む一因になっています。配偶者控除制度は、女性の社会進出を抑制しようとする意図でつくられたものではなかったのに、です。なお、こうした正のフィードバックは政策の成功・失敗に関係なく起こりえます。公共政策を考える上では、正のフィードバックの中で意図せざる結果が生じる可能性があることも、考慮しなければならないと思います」

国民健康保険にある正のフィードバック

周辺状況は変わったというのに、キーボードのQWERTY配列や配偶者控除制度のように変わらないものもあれば、状況に応じて継ぎはぎしながら維持される正のフィードバックもあると北山先生は言います。その一つが、1938年に制定された国民健康保険です。これはもともと農民や自営業者のためにつくられました。

国民健康保険は、第二次世界大戦によって運用が中断したものの、戦後は市町村が健康保険を運営する形で再開し、その後も、市町村が中心的となって制度を担ってきました。高齢化を背景に介護保険が創設された際もこれを市町村が運営することとなり、2008年からは75歳以上の後期高齢者が、国民健康保険から複数市町村で構成される「後期高齢者医療広域連合」に加入する仕組みへと移行してからも、都道府県が一部運営に加わったとはいえ、依然として市町村が中心的な役割を果たしています。これはもともと農民や自営業者を対象としていた国民健康保険に、退職者を中心に高齢者の割合がどんどん増えていったことを背景とした正のフィードバックといえます。

「財源や人力に限りのある市町村もあり、なかなか厳しい状況でしたが、市町村主体から変わることはありませんでした。このように、公共政策が起こす正のフィードバックは、国民だけでなく、行政機関や地方自治体に与える影響も大きいといえます。ではこの場合、市町村の負担を減らすために、政府が高齢者対応の新たな制度をつくることが正解だったのかというと、疑問が残ります。というのも、日本ではなくアメリカになりますが、南北戦争の退役軍人向けの年金を配分する機関を設立したところ、その機関に問題があり、年金システムは不正にまみれたものになってしまったからです。この経験から、長い間アメリカでは、年金をはじめとする社会保障を、効率的かつ誠実に管理執行できないと諦観する新たな方向付けが生まれたとする研究があります。日本でも年金などを担当していた社会保険庁が解体されてしまったことは記憶に新しいですね。市町村は、それぞれに対応してくださっていると感じます」

個々の政策を論じるだけでなく、長期的な視点が大切

北山先生は、さらに「ひとたび正のフィードバックが起きると、その中でバランスを取ろうと行動して均衡が生じてしまうため、新たな政策を打ち立てたからといって、変えることが難しいのは確かです」と語ります。「世の中はそう簡単ではありませんし、思いがけないことが起こりえます。しかし、人間がすることなので、正のフィードバックで方向づけされ、膠着状態のようになったとしても、少しずつですが変えることができます」

では、どのようなときに状況は変わりやすいのでしょうか。北山先生によると、社会を揺るがすような大きな事件が起こったり、所得や環境、犯罪といった社会指標が非常に悪化したりすることが契機になるといいます。その一例として挙げたのが、1989年の「1.57ショック」です。

1966年の丙午(ひのえうま)の年に出生数が急激に低下したということがありました。丙午に生まれた女の子は災いを招くという迷信によって、他の年に比べて丙午は出生数が少ない傾向にありました。当時の日本はいざなぎ景気による高度経済成長で、人々の生活が豊かになってきた時代です。「この時代に迷信の影響はないだろう」「出生数はそんなに減らないだろう」と予想されていましたが、「実際には大幅に出生数が減り、出生率は1.58となったのです。この年は例外的と考えられていたのですが、1989年についに丙午の年よりも少なくなるという『1.57ショック』を受け、さまざまな調査が行われ、エンゼルプランなど少子化対策が打ち出されました」と北山先生は話します。

正のフィードバックと、それに伴う意図せざる結果によって社会システムに矛盾が生じた場合、社会的に大きなインパクトがないとその流れを変えることができないのでしょうか。

「もちろん、大事件や指標の悪化だけでなく、政治の枠組みが変わることもきっかけになります。その原点にあるのは選挙です。一人ひとりの力、一票一票の価値は小さいように感じるかもしれません。しかし票が集まれば政権を動かし、さまざまな要因が絡み合った制度が変わることもあるので、選挙に関心を持ち、参加することはやはり大事です。また、選挙のときだけでなく、常に正と負の“政策フィードバック”を意識してみてください。話題となっている公共政策が将来的にどのような影響を与えるのか、どのような長期的なインパクトを持つのか、あるいは意図せざる結果をもたらす可能性はあるのか。そうしたことを含めて、未来について考えてもらえればと思います」

取材対象:北山 俊哉(関西学院大学法学部政治学科 教授)

ライター:ほんま あき

運営元:関西学院 広報部

※掲載内容は取材当時のものとなります