星が生まれ爆発するまで。見えない分子雲から宇宙の歴史を探る

夜空を見上げれば、無数の星が輝いています。では、星と星の間の夜空は真っ暗な「何もない空間」なのでしょうか。実は星の周囲にはチリやガスが(星間物質)存在し、中でもそれらが特に冷たく濃い領域を「分子雲(ぶんしうん)」といいます。肉眼では見えないこの分子雲こそが、星が生まれる母体。電波望遠鏡を使って分子雲を観測する瀬田益道先生に、星の誕生と進化について話を聞きました。

Profile

瀬田 益道(SETA Masumichi)

関西学院大学理学部物理・宇宙学科教授。大阪大学大学院工学研究科修士課程で半導体の研究に取り組んだ後、東京大学大学院理学系研究科博士課程で天文学に転向。博士(理学)。宇宙ステーション搭載の超伝導受信機の開発、国土地理院つくば32m大型望遠鏡の運用、チリや南極内陸部などでの可搬型観測装置の運用実績を持つ。現在は南極用サブミリ波受信機の開発を行いながら、電波天文学を通じて星間物質の形成と進化の解明をめざす。

この記事の要約

- 星と星の間には「星間物質」があり、その中の低温・高密度な領域が「分子雲」。

- 宇宙にはリサイクルの仕組みがあり、星が爆発すると再び星間物質に戻る。

- 星が生まれる分子雲は電波望遠鏡で観測できる。

- 南極は地球上で最も電波観測に適しており、望遠鏡を設置する計画が進んでいる。

星の誕生と宇宙のリサイクル

「私たちが暮らす地球がどのようにして生まれたのか、その答えは星と星の間にあります」。そう語る瀬田先生が研究するのは、「分子雲」と呼ばれる宇宙空間に漂う物質です。

「分子雲は星間物質の中でも比較的濃度が高く、温度が10ケルビン(摂氏マイナス約263度、※)ほどの極めて低温の領域となります。名前に『雲』がついているのは、宇宙空間に塊として存在しているからです。ただ、地球の雲が水蒸気で出来ているのに対し、分子雲は原子と原子が結合した分子、主に水素分子として存在しています」

※ケルビンは温度の単位。分子や原子の運動がなくなる温度、絶対零度の「マイナス273.15度」を「0」とする

分子雲を研究する意義を、「分子雲が星の誕生する場所だから」と瀬田先生は言います。「太陽のような恒星も、闇に浮かぶ星間物質も主成分は水素で、違いは密度と温度です。分子雲の中で、何かをきっかけとして物質が集まり始めると、重力によってさらに他の物質が引き寄せられます。すると物質が集まるにつれて温度がどんどん上昇していき、最終的には数万ケルビンにまで達します。高温・高密度化した物質は最終的に核融合反応を始め、星として光を発するようになるのです」

ここで興味深いのは、宇宙には壮大な「リサイクル」のサイクルがあることです。

「星が生まれ、進化し、最後に自らの重力に耐えかねて爆発すると、飛び散った物質は、爆発の名残である超新星残骸の過程を経て、再び星間物質に戻ります。そして、それはまた数億年、数10億年のスパンをかけてまた集まり、新しい星が生まれると考えられています。つまり、宇宙の星は究極の『リサイクルシステム』なのです。そのサイクルは非常に長く、私たちの生きている時間スケールでは観測できませんが、約138億年前に誕生したといわれる宇宙では、その間に何度もこのサイクルが繰り返されてきました」

私たちの地球を構成する物質も、このサイクルの産物です。地球には鉄や炭素などさまざまな元素がありますが、そうした重い元素も星の内部の核融合反応で生まれています。つまり地球が今存在するということは、どこかの恒星の内部で地球を構成する元素ができた後に爆発して星間物質となり、その後、その物質が再び集合して地球が形成されたと考えられるのです。私たち人間の身体もまた、「文字通り『星のかけら』でできている」と、瀬田先生は語ります。

電波を使って「見えない雲」を観測する

地球をはじめとする星だけでなく、私たちをも生み出した分子雲は、どのような姿をしているのでしょうか。瀬田先生に尋ねたところ、分子雲は雲のような境界のある塊なのですが、あまりにも薄く冷たいので、肉眼はもちろん、従来の可視光を用いた望遠鏡では観測することができないと言います。そこで活躍するのが、光の代わりに電波で観測する「電波望遠鏡」です。

「光も電波も電磁波として分類される物理現象ですが、違うのはその波長です。この世の中にある温度を持つ物質は、すべて温度に応じた特性を持つ電磁波を放出しています。たとえば私たち人間の体も、体温という温度を持っているため、赤外線を放出しています。赤外線も電磁波の一種で、カメラで体温を測るサーモグラフィーは、その赤外線を検知しているわけです。分子雲の主成分は水素分子ですが、じつは水素分子は低温で電波を出せないため、直接観測することができません。そこで分子雲の観測では、その中に微量に含まれる一酸化炭素などを観測します。一酸化炭素は低温でも電波を出すため、その動きを観測することで、分子雲全体の様子を知ることができるのです」

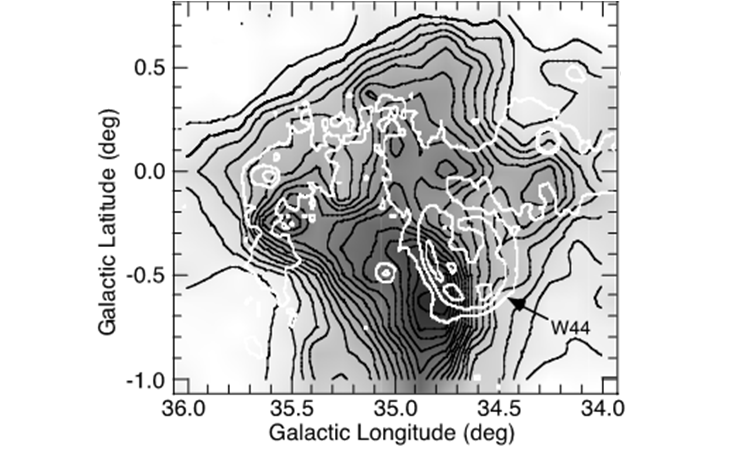

分子雲中の一酸化炭素はごく微量ですが、主成分の水素分子とぶつかって動いているといいます。そのため一酸化炭素が出す電波の強さと動きを見れば、分子雲の主成分である水素分子全体の量や動きがわかるのです。「選挙の開票速報では1%の得票数で当確が出ますが、これと似ていますね」と瀬田先生。電波望遠鏡で観測したデータは、コンピュータで解析され、色づけや等高線で表すことができます。そうすることで、本当に星の間に「雲」のように輝く分子雲を可視化することができるのです。

南極から遠い宇宙を観測する理由

現在、瀬田先生が力を入れているのが、南極に口径12mの電波望遠鏡を設置するプロジェクトです。2026年には、プロトタイプとして口径30センチの望遠鏡を南極に設置する予定だといいます。なぜ、日本から遠く離れた南極で観測する必要があるのでしょうか。それは、電波望遠鏡による観測で使われるサブミリ波という電波が、地上では水蒸気に吸収されやすいことが理由なのだそう。

「電波の中で最も短い波長をもつサブミリ波は、分子雲の観測にも使われます。ただ、地球の大気、特に水蒸気は、宇宙から届くサブミリ波の電波のかなりの部分を吸収してしまうため、通常の場所では、電波望遠鏡を設置しても分子雲を捉えるのが難しいのです。しかし南極の内陸部は標高が約4000メートルと高く、極端に乾燥しているため、水蒸気がほとんどありません。ノイズになる電波もほとんど飛んでいないこともあり、サブミリ波の観測に最適な環境なのです。また、南極内陸部には常に高気圧が滞留していて天候が非常に安定しており、降雪も非常に少なく、これも電波観測には大きな利点です」

サブミリ波望遠鏡を使った分子雲の観測によって、徐々にわかってきた星の誕生から死、その再生。そんな宇宙の歴史はどこまでわかってきているのか、瀬田先生に尋ねると、「大まかなストーリーはわかってきていますが、まだまだわかっていないことがたくさんあります」と答えが返ってきました。

「星の誕生のサイクル、すなわち分子雲の中で物質が集まり、星が生まれ、重くなった星が最後に超新星爆発を起こして、物質を宇宙空間に撒き散らす。その物質が再び集まって、次の世代の星が生まれる。このサイクル自体は、観測を通じて確認されています。しかし『最初に物質が集まり始めるきっかけが何なのか?』『超新星爆発が周囲の分子雲にどのような影響を与えるのか?』『また恒星には太陽より小さな星もあれば、何万倍もの大きさのものもありますが、そうした星の質量がどう決まるのか?』、こうしたメカニズムは解明の途上です。宇宙の大部分を占めるといわれる未知の物質であるダークマターやダークエネルギーの正体も、依然不明です。調べれば調べるほど、新たな疑問が生まれてくるのが天文学のおもしろさでもあります」

瀬田先生は「誰も見たことがないものを、最初に見たい。誰も知らなかったことを、誰でもわかるように説明したい。それが私の研究の原動力です。宇宙の理解はこの10年でも大きく進歩しており、今後も新しい発見が続いていくはずです」と語ります。

「20年前には、惑星の誕生のプロセスは観測できていませんでした。でも今では観測できるようになりました。観測装置の開発も、天文学者の役割であり、現在も非常に速いスピードで進化しています。10年先には、今からは想像もできないような発見がきっとあるはずで、それがとても楽しみです」

かつて古代の人々が、夜の星々の動きを眺めて暦をつくり、農作や航海に役立てたように、次なる人類の進歩も、宇宙の探索から生まれてくることは間違いありません。見えない分子雲から、宇宙の歴史と未来を読み解く。瀬田先生の挑戦は、これからも続いていきます。

取材対象:瀬田 益道(関西学院大学理学部 物理・宇宙学科 教授)

ライター:大越 裕

運営元:関西学院 広報部

※掲載内容は取材当時のものとなります