赤外線望遠鏡の開発・観測で迫る、宇宙創生の歴史|ひもとく宇宙の浪漫 #2

私たちの知る「宇宙」は約138億年前に誕生したと言われています。しかし宇宙ができてから、どのように太陽や地球などの天体が生まれ、銀河系のような星雲ができたのか、正確にはわかっていません。宇宙にまつわる研究を紹介する「ひもとく宇宙の浪漫」シリーズの第2回では、惑星探査機をロケットに載せ、大気圏外から宇宙を観測することによって、宇宙の歴史に迫ろうとする松浦周二先生にお話を伺います。

Profile

松浦 周二(MATSUURA Shuji)

関西学院大学 理学部物理・宇宙学科 教授。通信総合研究所 科学技術特別研究員、カリフォルニア工科大学 PD、JAXA宇宙科学研究所などを経て関西学院大学に赴任。赤外線天文学をバックボーンに、宇宙背景放射の観測を通じた原始宇宙・銀河の研究を行っている。またそのための宇宙観測・惑星探査機器の開発も行う。

この記事の要約

- 惑星探査機を宇宙に飛ばし、他の天体を観測することで地球の歴史がわかる。

- 近い将来、天文学の研究は宇宙空間に置いた望遠鏡からの観察が主流になる。

- 木星より遠いところまで「宇宙ヨット」を飛ばす計画が進行している。

地球の歴史を知るために宇宙を見る。

「私たちが暮らす地球がどうやって生まれたかは、地球だけを見ていてはわかりません。地球の大気圏の外に出て、他の天体や宇宙を正確に観測することで、地球や太陽系の誕生の歴史に近づけるのです」

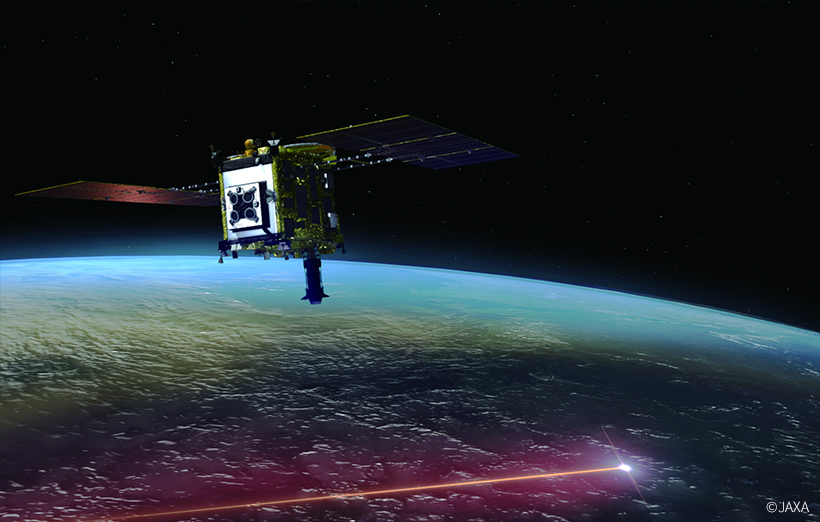

そう語る松浦先生は、ロケットで打ち上げる「惑星探査機」に特殊な望遠鏡を搭載し、その観測データから宇宙創世の歴史を探る研究者です。近年、日本のメディアで大きなニュースとなった、小惑星探査機の「はやぶさ」「はやぶさ2」の計画にも、初期から携わってきました。 「はやぶさプロジェクトでは、探索する小惑星の岩石に含まれる水分を、赤外線を用いて計測する、近赤外線分析装置の開発に携わりました。水は赤外線の吸収率が非常に高いので、可視光で見ることの難しいわずかな量の水分でも、赤外線によってその存在をはっきりと確認することができるのです」

小惑星に含まれる水を見つけることがなぜ重要なのでしょうか。それは私たちの地球に存在する海の水の由来を知るためです。地球の表面の4分の3は海で覆われており、水があるおかげで生物は生命を育むことができました。しかしその水がどこからやってきたのかは、未だによくわからないのです。

「太古の昔、水分を大量に含む隕石が地球に降り注いだことで海ができたというのが一つの有力な仮説ですが、それを確かめるためにも、小惑星中の水分を観測することが重要になるのです。『はやぶさ』のときは、途中でアメリカの大学に赴任したのでプロジェクトを離れましたが、『はやぶさ2』は実際に搭載された近赤外線分析装置の開発チームの一員として最後まで計画に関わることができました」

はやぶさ2プロジェクトで、松浦先生らが開発に携わった近赤外線分析装置が観測した小惑星・リュウグウに含まれる水分のデータは、科学誌『ネイチャー』にも掲載されました。

数々の困難を乗り越え開発した赤外線望遠鏡。

松浦先生は、宇宙を探る方法として、たくさんの天体からなる背景光を赤外線で見る特殊な望遠鏡をロケットで大気圏外に飛ばし、観測をする研究を行っています。赤外線は可視光よりも、宇宙の遠方から届く光を観測するのに適しており、またチリやガスで覆われた星もはっきりと見ることができるという特性を持っています。ロケットで望遠鏡を宇宙に飛ばすことのメリットを、松浦先生は次のように説明します。

「地球の大気は赤外線などの電磁波を吸収する性質を持っていますが、大気圏外に望遠鏡を飛ばすことで、その影響を免れることができます。また望遠鏡が宇宙にあれば、大気のゆらぎや、大気中に含まれる粒子による光の散乱の影響も受けないのです」

はやぶさプロジェクトとは別に、松浦先生の研究室では10年以上前から学生たちとともに、ロケットに積み込む望遠鏡の設計を行ってきました。その設計には、クリアしなければならない数々の技術的なハードルがあったといいます。

「『星を見るのに赤外線を使う』ことをコンセプトとしていたのですが、これが設計するうえで最大の難しさになりました。ご存知のように、赤外線は温かいものから放出されますので、装置自体が熱を持ってはいけません。そのため液体窒素で望遠鏡をマイナス200℃に冷やしてから宇宙に飛ばすのですが、大気中で冷やすと凍りついてレンズに霜がついてしまうので、真空の中で冷やす必要があります。しかし冷やすと金属は縮みますので、あらかじめその縮む分を考慮して設計しなければいけません」

またロケットの打ち上げ時には、かなりの振動が発生するうえ、地球の100倍もの重力が装置にかかるため、その力に耐えるだけの堅牢性も求められます。当時JAXA宇宙科学研究所に所属していた松浦先生は、研究室の学生たちと何度も設計を検討し、業者に部品を発注して、組み立てを繰り返しました。完成した望遠鏡は実証試験を行います。試験を通過した望遠鏡は、2009年から13年にかけて4回、アメリカのNASAの協力のもと、ニューメキシコ州の砂漠からロケットで打ち上げられました。「CIBER」と名付けられたそのプロジェクトには、同研究所に当時在籍していた研究室の学生たちも複数参加し、実験場での打ち上げにも立ち会いました。

さらに昨年2021年6月8日には、CIBERの後継プロジェクトである「CIBER-2」の第1回目の打ち上げが行われました。2018年に関西学院大学に赴任し、研究を進めていた松浦先生は、学生らと前プロジェクトの10倍の能力を持つ望遠鏡を開発してCIBER-2のロケットに搭載、得た観測データの解析を現在進めています。

「遠い惑星や恒星に狙いを定めて観察する地上の望遠鏡は、口径を大きくする必要があり、例えば日本のすばる望遠鏡は8mもの口径になります。ハッブル宇宙望遠鏡も2.4mです。それに対して天空に拡がった背景光を観測する望遠鏡は、口径が数10cmで十分であり、ロケットに積み込む装置の大きさ自体を小さくすることができるのがメリットです」

また、松浦先生はさらなる構想を次のように語ります。

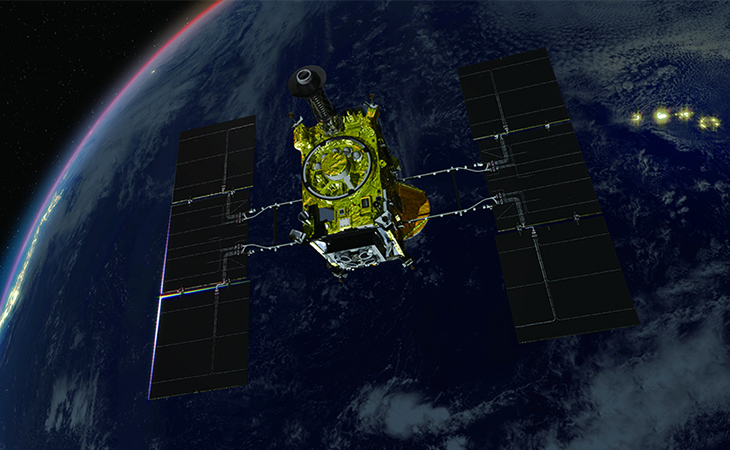

「CIBER、CIBER-2による観測は、ロケットが大気圏外にある数分間で行われましたが、さらに次の段階として私たちが構想するのが、人工衛星に望遠鏡を積み込み、地球から遠く離れた宇宙空間から恒常的に観測を行う計画です」

人工衛星に積まれた宇宙望遠鏡は、これまでにも大きな成果を挙げています。NASAが1990年に打ち上げ、現在も運用を続けているハッブル宇宙望遠鏡は最も成功した大気圏外望遠鏡と言われています。この望遠鏡は、30年以上にわたる観測で、木星に彗星が衝突する様子や、太陽系外の惑星を初めて確認するなど、数々の目覚ましい発見をしてきました。

「しかし、ハッブル宇宙望遠鏡のような地球の軌道上にある望遠鏡も、『黄道光』と呼ばれる太陽の光が入ってきてしまう影響を、100%除外することができません。また地球の周辺には『惑星間ダスト』と呼ばれる小さな石ころやススなどのゴミが漂っています。そうした小さな物質が太陽の光を反射して、望遠鏡の撮像に影響を与えてしまうのです」 松浦先生はその影響を避けるために、地球から太陽の反対方向に150万km進んだところにある「L2点」と呼ばれる場所に探査機を飛ばすことをめざしています。そこは、太陽と地球の重力がちょうど釣り合う場所で、人工衛星が安定した状態を保つことができます。またそこは、太陽からも地球からも十分に遠いので、太陽や地球からの光の影響を受けません。

木星まで探査機を飛ばし宇宙の歴史を探る。

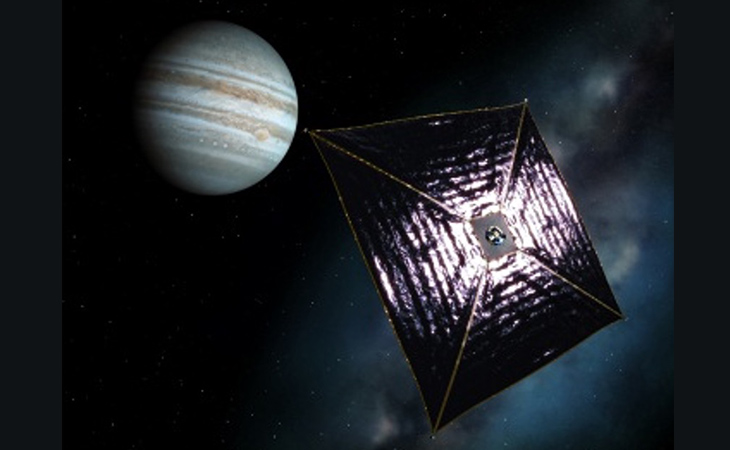

「黄道光の影響を避けるためには、火星の向こう側にある小惑星帯を超える必要があります。私たちは宇宙工学や惑星科学の研究者らとともに、2015年、木星までソーラー電力セイルを飛ばし、木星トロヤ群小惑星を探査する『OKEANOS計画』というプロジェクトを、JAXA宇宙科学研究所の中型計画(いちばん大きな計画)として共同提案しました」 OKEANOSは太陽の光で発電できる薄膜太陽電池でできた『帆』を持つ、宇宙ヨットです。一辺が40mにもなるソーラー電力セイルで太陽の光を捉えて発電を行ってエネルギーを確保しながら、はやぶさの2倍以上の推力が出せるイオンエンジンで宇宙を航行します。松浦先生たちの計画では2026年に打ち上げ、13年かけて木星まで到達することを予定していました。

「しかし残念ながらOKEANOS計画はJAXAに承認されず、計画は仕切り直しとなりました。そこでOKEANOSの研究グループでは、10kg程の超小型ソーラーセイル衛星を開発し、L2点まで飛ばす計画を新たに立ち上げました」

OKEANOSは太陽光圧を利用した宇宙ヨットですが、その推進力の大部分は大きな帆に貼り付けた太陽電池の電力を使ったイオンエンジンによるものです。そのため、搭載される帆はソーラー「電力」セイルと呼ばれています。

一方の超小型ソーラーセイルは、太陽光そのものの光子が持つ圧力(光圧)を受けて進み、軌道制御まで行ってしまう、まさに風をはらんで海を走るヨットの帆のようなシステムです。太陽光のエネルギーは無尽蔵にあり、燃料を使わずに姿勢や軌道を制御できるため、宇宙空間を極めて軽い機体で航行できます。

「超小型ソーラーセイル探査機の有効性をL2点までの飛行で実証したのちに、将来はOKEANOSが目指したような木星より遠い場所へ行ける探査機を開発し、それに望遠鏡をのせて宇宙のはじまりの頃の光を見つけだすのが目標です」と松浦先生は語ります。

惑星探査機をはるか遠くの木星にまで飛ばすことは、「宇宙の初期の歴史を解き明かすためにもとても重要です」と松浦先生は話します。一般的に宇宙は約138億年前に、「ビッグバン」と呼ばれる天地開闢(かいびゃく)の大爆発から始まったといわれています。宇宙はその直後から猛烈なスピードで膨らみ続け、やがて局所的な重力のゆらぎからチリやガスが集まり、それが凝集して天体が生まれ、さらに星々が集まり銀河系などの星雲ができていきました。そして今なお、宇宙の膨張は続いているといいます。

「宇宙の最初期にできた星やブラックホールから届く光はとても弱く、大きな望遠鏡を使っても観測するのは困難です。その130億年以上前に放たれた光は、宇宙が膨らむことによって波長が伸び、近赤外線として観測することができます。『宇宙背景放射』と呼ばれるその微弱な光を、惑星探査機に積んだ赤外線望遠鏡で観測・解析することで、約130億年前の宇宙の状態について理解の手がかりが得られる可能性があるのです」

松浦先生が構想している、遠い宇宙空間に望遠鏡を積んだ人工衛星を安定的に置いて、宇宙を観察する試みはまだ実現していません。しかし、「地球から遠く離れた空間にある宇宙望遠鏡による観察が、将来の宇宙研究の要となる手法になることは、ほぼ間違いありません」と、松浦先生は力を込めます。

天文学の研究はこれまで、物理学や数学をもとにした理論的側面からのアプローチと、天体望遠鏡による観測の結果を、突き合わせることで進化してきました。ブラックホールや中性子星のような私たちの常識からかけ離れた天体も、理論的に存在が予言されてから、実際に観測で存在が確かめられています。現在、ビッグバンによる宇宙の始まりから天体の誕生についてもさまざまな理論が提唱されていますが、世界中の天文学者が同意する理論は、いまだ存在しません。

「宇宙を観測することによって、宇宙で一番初めに光った星を観測的に調べ、それがいつどのように生まれたかを、それに関わる物理法則の検証とともに突き止めたい。それが私の研究のもっとも大きなモチベーションです。そのためには望遠鏡のネジ一つにまで気を配り、一歩一歩研究を進めていかなければなりません」と松浦先生は語ります。 かつて古代の人々が、夜の星々の動きを眺めて暦を作り農作や航海に役立てたように、次なる人類の進歩も、宇宙の探索から生まれてくることは間違いありません。

取材対象:松浦 周二(関西学院大学 理学部物理・宇宙学科 教授)

ライター:大越 裕

運営元:関西学院 広報部

※掲載内容は取材当時のものとなります