不登校の選択肢は増えた? 令和の時代に学校に行かなくなるということ

2022年度の調査で不登校の小中学生が約30万人となり、過去最高を更新しました。なぜ子どもたちは学校に行かないのか、そもそもどうして学校に行かなくてはいけないのか。不登校や若者の生きづらさを研究している、社会学部の貴戸理恵教授にお話を伺いました。

Profile

貴戸 理恵(KIDO Rie)

関西学院大学社会学部教授。博士(アジア研究)。2009年4月に関西学院大学社会学部准教授着任、2023年4月より現職。現代日本社会における学校・仕事をめぐる子ども・若者の「生きづらさ」を、質的調査(インタビュー)から明らかにしている。著書に『「生きづらさ」を聴く 不登校・ひきこもりと当事者研究のエスノグラフィ』(日本評論社)、『個人的なことは社会的なこと』(青土社)、『10代から知っておきたい あなたを丸めこむ「ずるい言葉」』(WAVE出版)などがある。

この記事の要約

- 「不登校の増加」が騒がれているが、長期欠席問題はずっとあり、欧米に比べればまだ少ない。

- 現代の不登校では、支援や進路の選択肢が増えた一方で、分断や孤立が起こっている。

- 「社会が変わるべき」「個人の責任」のどちらかではなく、場や関係性の次元で考えるのが大事

- 不登校への対応は「安心・安全の確保」「孤立の回避」「広い意味でのキャリア支援」

不登校は異常ではなく「常にある」問題

「解決すべき社会問題」と見なされている不登校ですが、歴史を振り返ればすべての子どもが休まず登校したことは義務教育の開始以来なかった、と貴戸先生は話します。戦後の1950年代ごろまで、長期欠席は家が貧しくて学用品が買えないとか、親が子どもを家で働かせて学校に出さないなど、主として貧困の問題と理解されていました。

その後日本が豊かになるにつれて長期欠席数は減っていったものの、1970年代半ばを境に再び増え始めます。「このころから学校は、“親よりもよい仕事に就くための希望の場”ではなく、“みんなが行くから自分も行く逃れられない檻”になります。集団になじめない、自分らしくいられず苦しいといった現代的な理由から学校を欠席する子どもが増加するのです」と貴戸先生。

現在、不登校は文部科学省によって「何らかの心理的・情緒的・身体的あるいは社会的要因・背景により登校しない、あるいはしたくともできない状態」が理由で、小中学校を年間30日以上欠席すること、と定義されています。「不登校は、貧困や疾病など“合理的な理由”がない長期欠席を指します。1960年前後から都市部に豊かで親の教育意識も高いのになぜか学校に行かない子どもが見いだされ、神経症的登校拒否と呼ばれたのが、この概念の源流です。つまり、登校を阻む問題が解決してもみんなが登校するわけではなく、なぜかわからないけど登校しない、という子どもはいたのです」と貴戸先生。

現代でも、学校には校則とは別にクラスメイトとの間に暗黙のルールが存在するなど、子どもによっては、いろいろなことに気を配りながら集団生活をしなければならない大変な場所です。

「いじめや発達障害、家庭の養育力の問題など合理的な理由がある欠席の場合は、周囲が力を尽くしてその阻害理由を取り除く必要があるでしょう。けれども、そうしたはっきりとした理由がない場合もあります。たとえば、学校にいるあいだずっと緊張状態で無理をしていたり、友達に合わせようと疲弊したり。それで苦しくなり学校に行かなくなります」

こうした状況をどのように捉えるのが良いかと貴戸先生に伺うと、不登校を「何とかすべき悪い状態」と捉えるのではなく、まずは周囲が自分の足元を問い直すことが大切だと語ります。

「社会というものは不思議で、何も考えていないときはすっと乗れてしまうけれども、いったん考え始めると参加が難しい大縄跳びのようです。『他の子どもは行っているのになぜこの子は学校に行かないのか』ではなく、『どうして私は学校に行ったのだろう』『学校とはそもそも何か』などと考えてみると、不登校の子どもと目線を合わせることができるように思います」

欧米並みになりつつある不登校数、二極化する不登校後の進路

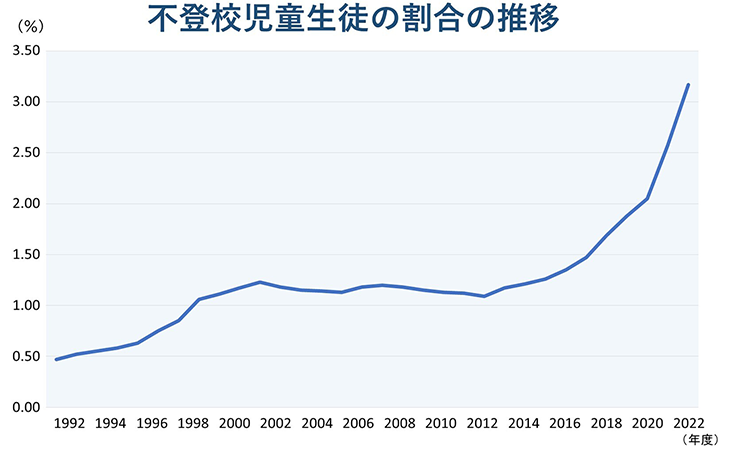

「不登校の増加」が騒がれていますが、貴戸先生は、まだ先進諸国と比べると多いわけではないと話します。日本では2010年代は不登校の割合は1%台でしたが、2016年以降徐々に増え、2020年には3.1%になりました。

「むしろ日本ではこれまで、長期欠席の少ない社会を実現していたんだと思います。たとえばイギリスでは、2022年から2023年にかけて小中の児童生徒の長期欠席率が10.7%にのぼります。長期欠席の定義が国によって違うので単純比較はできませんが、日本はまだ少ないほう。とはいえ先進国並みになりつつあるとも考えられます。異常事態だと考えるのではなく、そういう問題は常にあるものとして対応していくことが大切だと思います」

かつての日本では、不登校の子どもに対して強制的に学校に行かせようとした時代もありましたが、今では不登校の受け止め方がかなり柔軟になっています。「不登校を経験しても進学や就職はしやすくなった」と貴戸先生。1990年代以降、不登校は病気ではなく「どの子どもにも起こりうる」とされ「見守る」対応が推進されました。また2000年代以降の教育の多様化のなかで、不登校支援のNPOが学校を設置したり、通信制や定時制の高校が増えたりと、不登校を経験しても進学できるルートが開かれました。

では、不登校となった子どもたちは、その後、どうしているのでしょう。文部科学省が行った追跡調査によると、中学3年時に不登校であった回答者の約85%が高校に進学しており、20歳の時点では約80%が進学か就職していることがわかりました。この調査は、「義務教育で不登校でも8割方は何とかなる」と同時に「不登校が進路上のリスクになり得ることを示した」と貴戸先生はいいます。そこでは「“良いその後”とされる就学・就労につながる不登校と、そうではない、無業やひきこもりにつながっていく不登校という二つに分かれていく」ことになります。

「前者は問題ないとされ認められても、後者はまだ異常視される。大人になっても働かない状態にある人を“支援”し“矯正”するというまなざしが世間には強くあります。しかし、本人の意志や心身の状態を脇に置いて“こうあるべき”という社会規範を優先しても、本人がすごく無理をしていたら、長くは続きません。私は、その手前で立ち止まり、ともに生きる関係性のなかで“自分はいったいどういう人間なのだろう”“自分自身でありつづけながら、他者や社会とつながるにはどうしたらよいのだろう”と互いに考えていくような場が重要だと考えています」

数値化できない場や関係性にインタビューなどで迫る

本人が抱える苦しみを、主観的に表現する言葉、「生きづらさ」。これを探るため、貴戸先生はインタビューをもとにした質的調査による研究を行っています。そのインタビューの場が、コーディネーターとして参加している「生きづらさからの当事者研究会(略称:づら研)」です。

「づら研」は、不登校支援などを行うNPO法人の活動の一つ。「現代社会ではだれもが生きづらくなりうる」との認識の下で、当事者研究を行っています。具体的には、不登校やひきこもりを経験した人など、「生きづらさ」を自認する20代から60代ぐらいの人が月に1回集まり、4時間ほど語り合って経験を共有します。特徴は、治療や矯正、支援を目的としていないこと。貴戸先生はそこでコーディネーターを務めながら調査し、2022年10月に『「生きづらさ」を聴く 不登校・ひきこもりと当事者研究のエスノグラフィ』(日本評論社)を出版しました。

質的調査では、数字に表れない個人の解釈や、その場の風景や関わり、それらが変化していくプロセスを記述することができる、と貴戸先生は話します。

「生きづらさは、数値化することもできるでしょう。たとえば、単身の高齢女性は貧困に陥りやすいとか、生活保護受給世帯の子どもの進学率が低いというデータを示すことはできるし、それは社会を変えていくために必要です。でも、いま・ここを生きる本人の立場から見ると『じゃあどうすればいいのか』が見えない。他方で、対人援助の場面では『個人がこう変わるべき』という話になり、社会の問題が見えず、結局、自己責任で対処するしかないという考えに至ってしまいがちです。その間、つまり個々の関わり合いから出発し、場を共有しながら社会を立ち上げていくことが大事で、質的調査はその様子を捉えることができます」

自分を責めるのでもなく、社会が変わらない限りどうにもならないとするのでもなく、関係性の問題として捉え続けることが大切だと貴戸先生。「生きづらさについて、づら研という対面の場のなかで語り合っていると、それぞれの言葉から見える“似た生きづらさ”には共通の要因があるもしれない、とか、同じ経験をしても人によって感じ方はさまざまなんだ、とか、いろいろな発見があります。それを通じて、『とりあえず明日も生きよう』と思えるような関係性を作り出すことが大事。生きづらさを一気に解決しようとする取り組みよりも、こちらの方が失敗したときに害が少なく、かえって近道だったりします」

居場所が制度化される時代に手放してはいけないもの

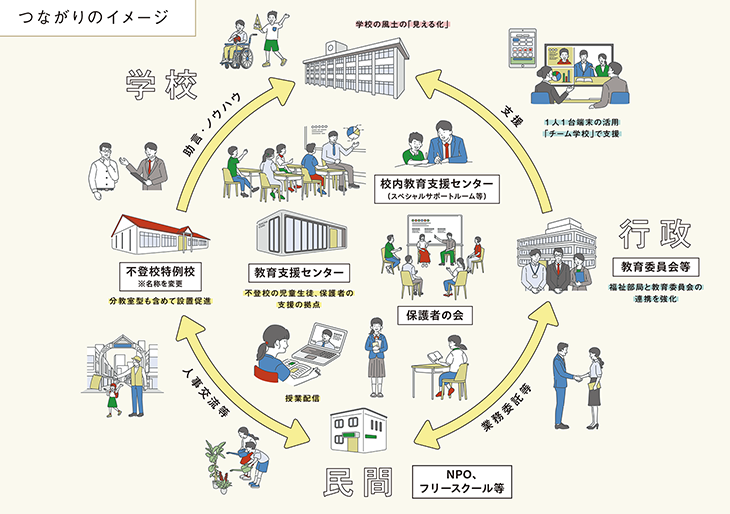

2023年にこども家庭庁が発足して子どもの居場所が注目され、また、文部科学省では『誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)』をまとめるなど、今、子どもの居場所を制度化する社会的な流れができつつあります。

「不登校の子どもの学校外の居場所というのは、1980年代の不登校・フリースクール運動の中で出てきた発想です。当時、学校の対応は登校強制が中心で、不登校の子どもや親はそれだけで否定的に見られました。そうしたなかで市民が手弁当で生み出していった居場所は、『学校復帰をめざさなくていい、居るだけでいい』というメッセージを発したのです。不登校のまま受け入れられることで、多くの不登校の子どもが元気を取り戻しました」。多くの民間の居場所が、開設場所やスタッフの給料などを手弁当で調達しながら、高い志を持つ人によって運営されてきたことを思うと「制度化は重要」としながらも、注意が必要な面もあると貴戸先生は言います。

「制度化されれば、事業基盤はある程度保障されるかもしれませんが、事業内容が管理されます。『この居場所はどんな活動をしているか、事業目的を果たしているか』が問われていくでしょう。そのときに、居場所の効果をどんなふうに尺度化するのか。『ありのままのその子を認める』という一番大切な点は、学校復帰率や利用者数では測ることができません。子どもや親、スタッフの声を丁寧に集めながら多面的に評価できるかが問われてくると思います」

自分の子どもや、身近な子が不登校になったとき、私たちはどのように考え、どう対応すればよいのでしょう。

「不登校への対応は、まずその子にとっての安心・安全を周囲の大人がきちんと確保すること。そして、子どもと親が孤立しないことです。現代では、居場所・フリースクール、教育支援センター、不登校特例校などさまざまな支援や教育サービスを見つけることができるでしょう。でも、いくら選択肢が広がっても、それを検討して選ぶ子どもと親がつながりのなかで支えられていなければ、苦しさは続きます。

もう一つ、広い意味でのキャリア支援。これは人間関係を作れる場につなげたり、本や絵画に触れるといった広い意味での学習を含みます。本人の『~したい』という内発的な意欲を掻き立てるような出会いを準備することです」

対応のなかで気をつけたいのは、子の問題と自分の問題を分けること。不登校の当事者は子どもだと認識することが大切だと言います。「教師は『自分が関わったことで少しでもよくなれば』、親は『我が子が不登校なのは自分が耐えられないから学校に行ってほしい』と思いがちです。でも、当事者はあくまで子ども。“正解”を求めすぎず、悩みながら、見守っていくことが大切です」

この先生のコラムを読む

取材対象:貴戸 理恵(関西学院大学社会学部 教授)

ライター:ほんま あき

運営元:関西学院 広報部

※掲載内容は取材当時のものとなります