キーワード入力も検索窓も不要? 次世代の情報検索がつくる社会

わからない言葉を調べたり、訪問先の地図や行き方を確認したり…。私たちはGoogleなどの検索エンジンを利用し、検索窓にキーワードを入力することで情報を検索しています。しかし、角谷和俊先生はキーワードに頼らない新しい情報検索の方法を研究・開発しています。利用者の満足度を高める独自のアプローチや、次世代の情報検索・情報サービスのあり方について、角谷先生にお話を伺いました。

Profile

角谷 和俊(SUMIYA Kazutoshi)

関西学院大学総合政策学部メディア情報学科 教授、社会情報学研究センターセンター長。博士(工学)。神戸大学大学院工学研究科修士課程修了後、松下電器産業株式会社(現、パナソニック株式会社)に入社。社会人大学院生として神戸大学大学院自然科学研究科博士課程修了。神戸大学助教授、京都大学助教授、兵庫県立大学教授を経て、2015年4月より現職。研究分野はデータベース技術を基礎としたマルチメディア・システムおよびSNS分析、クロスメディア設計、社会情報基盤、情報デザイン。著書に『Webで知る-Web情報検索入門』(サイエンス社)など。

この記事の要約

- 従来の情報検索は情報の絞り込みが目的だが、自動提示によって散策的に情報を取得できる。

- 地図と連動した情報の自動提示を使えば、情報弱者でも検索をせずに情報を得られる。

- 生成AIの活用は避けられないので、いかに共存するかが重要な課題となる。

「検索を意識しない情報取得」をテーマにシステムを開発

現在主流のGoogleやYahoo!といった検索エンジンは、Webサイト上の情報を自動的に収集し、ランキングして表示するロボット型検索エンジンです。しかし、インターネットが一般に普及し始めた頃には、検索窓すら存在しませんでした。角谷先生によると、当時の情報検索は、情報を種類ごとに分類して探すディレクトリ型検索エンジンが主流だったそうです。「Yahoo!カテゴリ」はその代表例で、ヤフーが1996年から提供を開始したサービスです。このサービスは2018年3月に終了しましたが、記憶に残っている方もいるかもしれません。

「『Yahoo!カテゴリ』には検索窓がなく、情報は『ビジネスと経済』や『スポーツ』といったカテゴリごとに掲載されていました。利用者はカテゴリをたどることで、あらかじめ登録されたWebページへ直接アクセスするという仕組みです。Webサイトの収集や分類は、スタッフが手作業で行っていました。その後、ロボット型検索エンジンの開発が進み、1995年にディジタル・イクイップメント・コーポレーションが『AltaVista(アルタビスタ)』を発表。これは、世界で初めて検索窓を備えたロボット型検索エンジンとして登場し、当時のアメリカで大変な人気を博しました。さらにその後、Googleが画期的な検索エンジンを発表します。優れた検索アルゴリズムによって、検索窓を用いた情報探索が瞬く間に普及し、私たちの検索スタイルに大きな変革をもたらしました」

ディレクトリ型でもロボット型でも、インターネット上の情報を得るためには、ユーザーが分類された情報を選ぶ、またはキーワードや画像、音声を使って検索を行う必要があります。しかし、角谷先生は「検索を意識しない情報取得」をテーマに、キーワードや画像といった入力が不要なシステムの開発に取り組んできました。検索を行わずに情報を得るという発想は、検索窓に慣れ親しんだ私たちにはなかなか想像しにくいものです。では、具体的にどのような仕組みなのでしょうか。

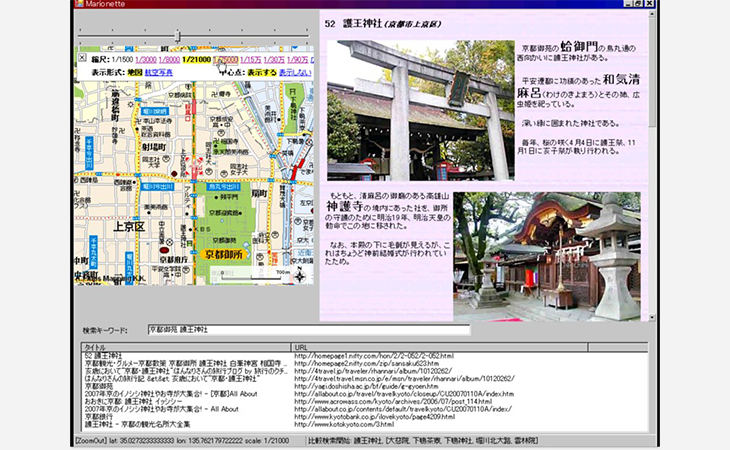

角谷先生は20年ほど前、オンライン地図を操作すると、その場所に関連するWebサイト情報が自動的に表示される仕組みを開発しました。この地理情報システムは研究用メディアとして開発されたため一般公開はされていませんが、『Marionette(マリオネット)』と名づけられました。このシステムを使えば、キーワードを入力することなく、関連する多くの情報を得ることができます。

「Marionette」は、地図のズームインやズームアウト、移動といった閲覧操作を解析し、ユーザーが注目している場所や意図を推測します。システムは地図上の地名や名所を自動的に特定し、検索エンジンを通じて関連するWebサイトの情報を表示します。

ユーザーが地図を動かすだけで、注目している地図上の地名やスポットに関連するWebサイトから抽出された、街の解説や観光名所の写真などの情報が次々と表示されます。通常、出張や旅行計画時には地図を見ながら、別のブラウザでホテルや観光スポットの情報を調べることが多いですが、「Marionette」を使えば、これらの作業が1つのシステム内で完結します。

テレビやカーナビと連動したWeb情報検索も開発

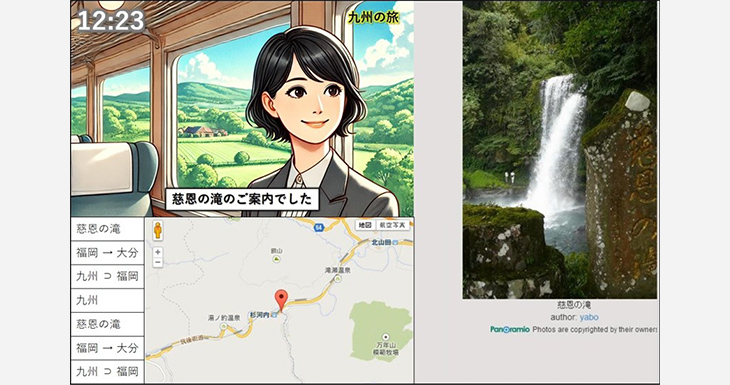

角谷先生は、この「Marionette」を中核として、テレビとの連動やカーナビへの応用など、さまざまなシステムを開発しています。

その1つであるテレビと連動させた「TV-Milan」(ティービーミラン)は、映像に出た地名やスポットなどの情報を抽出し、それに応じた地図、ストリートビューや写真などが自動的に現れるというもの。

たとえば、2つの地名が出てくると、地図上にも2つの地名にピンが立ち、位置関係を知ることができます。旅番組を見ているときに、登場した観光地が気になって手元のスマートフォンで検索する…ということも、「TV-Milan」が自動でしてくれるというわけです。さらに、自分では調べるきっかけがなかった情報にも出会えるかもしれません。

「通常、私たちが行う検索の目的は情報を絞り込むことですが、『Marionette』をはじめ、私が開発したシステムは“散策”に近いものです。まるで周囲を見渡すような感覚を提供します。キーワード検索によって自分が知りたい情報を得られることは満足感を与えますが、その情報の周囲にも興味深い内容が潜んでいることがあります。簡単な操作でそれを喚起し、興味の幅を広げることをめざして、これらのシステムを開発しました」

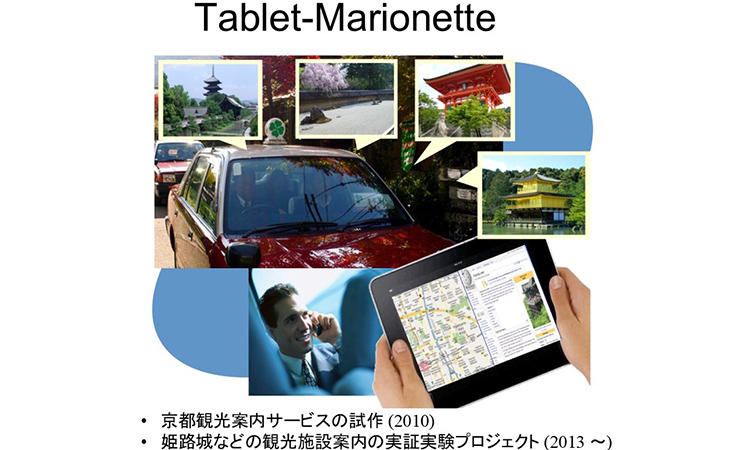

実際に街なかで活用された例もあります。京都市のタクシーでの利用を想定したり、姫路城などの観光施設で行った実証実験では、「Marionette」を組み込んだタブレットを設置しました。このシステムでは、左側に地図が表示され、右側には地図と連動した英語版のWebページが表示される仕組みになっています。

現在、インバウンド観光が盛り上がる日本に、このシステムはぴったりです。「この仕組みを使えば、広告を活用したビジネスモデルも可能です」と角谷先生は言います。たとえば、店舗やホテルと契約し、それらの情報を優先的に表示させることができます。この技術は日本とアメリカで特許を取得しており、すでにいくつかの問い合わせもあったそうです。角谷先生の研究から、新しいサービスや事業が生まれるかもしれません。

より簡単な検索方法が実現すれば情報弱者のサポートにも

次世代の情報検索について尋ねると、角谷先生は「生成AIを避けて通ることはできません」と答えます。

「しかし、従来の技術とうまく共存する道を選べば良いと思います。過去にも新しい技術が登場するたびに、仕事がなくなるなど、一部の人に影響が出ることはありました。それでも、社会全体を見ると、経済が発展し、利便性が向上するケースがほとんどでした。同じように、生成AIも正しく活用すれば、非常に大きな可能性を秘めています。たとえば、AIによる対話型の情報検索も、その活用法の1つです。これからの情報検索は、出力だけでなく入力も多様化していくべきだと思いますし、その点に注目が集まる時代が来るでしょう」

角谷先生は、「研究を通じて情報弱者とされる方々の助けになりたい」と語ります。スマートフォンが普及し、多くの人が気軽に情報へアクセスできるようになった一方で、自分では必要な情報にたどり着けない人もいます。

「私の研究では、テキストや動画、音声といったマルチメディアコンテンツを対象に、情報の送受信をより簡単にすることをめざしています。簡単な操作や手順で自動的に情報を得られることで、情報弱者とされる方々のサポートにつながるとうれしいですね」

柔軟な発想でさまざまなアイデアを形にする角谷先生。最後に、研究を進める熱意の源を聞いてみると、「話を聞いた人が『エッ!?』と驚くのがおもしろい」とほほえみます。「誰も見たことのない、今までにないものをつくりたいという思いが、私のモチベーションになっています。情報系の研究は、直接的に社会課題を解決することが少ない分野かもしれません。しかし、既存のメディアやシステムの仕組み、蓄積されたデータを活用して、新しい価値を生み出し、それを世の中に提示することにこそ意味があると思っています」

この先生のコラムを読む

取材対象:角谷 和俊(関西学院大学総合政策学部メディア情報学科 教授)

ライター:ほんま あき

運営元:関西学院 広報部

※掲載内容は取材当時のものとなります