水素を燃料としてだけでなく超電導機器の冷却にも活用。超電導でめざすカーボンニュートラルの社会

日本政府は2050年までにCO2など温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルを実現すると宣言していますが、その実現のためには、さらなる省エネや新しいエネルギーの活用が必要です。大屋正義先生は、水素を用いて効率的でクリーンな次世代電力ネットワークを構築しようと、新たな発電システムの開発に取り組んでいます。この開発の鍵となるのが超電導という現象。超電導とは何か、そしてその活用や水素エネルギーが持つ可能性などについて大屋先生に伺いました。

Profile

大屋 正義(OHYA Masayoshi)

関西学院大学工学部 電気電子応用工学課程 准教授。京都大学大学院エネルギー科学研究科博士課程修了。博士(エネルギー科学)。住友電気工業株式会社超電導製品開発部、三菱電機株式会社先端技術総合研究所を経て、2021年より現職。専門は低温工学、超電導工学など。将来の水素社会を念頭に、液体水素の冷熱を活用した超省エネな超電導機器の開発に取り組む。

この記事の要約

- 電気抵抗ゼロの超電導状態なら発熱ゼロで電流を流せるため、高効率な発電が可能になる。

- 液体水素を利用した超電導発電は、冷却コストの課題をクリアできる。

- カーボンニュートラルの実現には、産官学が連携したネットワークが必要。

高効率な発電を可能にする夢のような技術、超電導

大屋先生の研究テーマは「液体水素を利用した超電導発電」。まずは超電導とは何か、メリットは何かを教えてもらいました。

「超電導とは、一定の温度以下まで冷やすと、電気抵抗が完全にゼロになる現象のことです。世の中にあるモーターや発電機、電線などには銅やアルミが使われますが、電流を流すと電気抵抗によって発熱するため、あまり多くの電流を流すことができません。ところが、超電導現象を起こせる材料(素材)は電気抵抗がゼロなので、非常に大きな電流を流すことができます。数字で表すなら、銅と同じ断面積の超電導材料を使用すると、流せる電流は200倍ぐらい大きくなります」

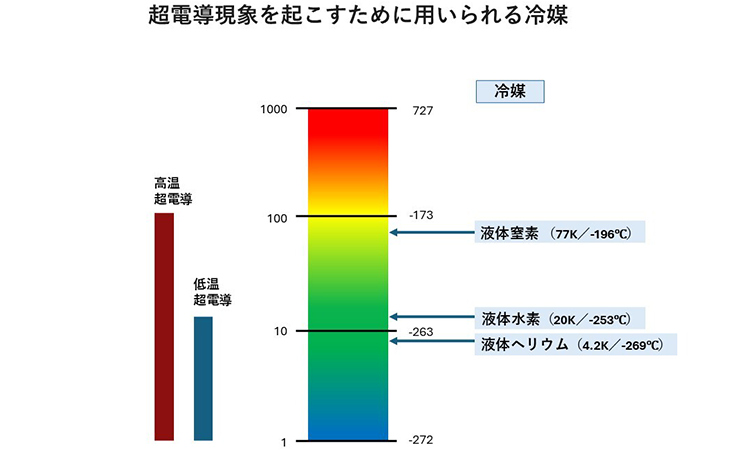

非常に効率がよく、エネルギーを無駄なく使うことができる超電導の材料には、低温(マイナス269℃付近)で超電導を起こせるものと高温(マイナス248℃以上)で超電導を起こせるものの2つに大別されます。低温超電導の材料が1910年頃に先に発見され、身近な例では医療用の精密検査機器MRI(磁気共鳴画像装置)にニオブチタン合金という低温超電導材料が使われています。ただ、ニオブチタンはマイナス264℃以下に冷却しなければ超電導にならないため、冷却能力が高い液体ヘリウムで冷やし続ける必要があります。

「液体ヘリウムはマイナス約269℃になると蒸発してガス(気体)になってしまうので、ガスを冷やして再び液体にし、超電導を維持できるよう冷やし続けなければならず、その状態を保つには非常に電気代がかかります。そのため、低温超電導材料を用いる場合、電気抵抗がゼロになるというメリット以上に、冷却コストである電気代がかかってしまうというのが現状です。さらにいえば、ヘリウムは貴重な枯渇資源だという問題もあります。そうした理由から、今はMRIをはじめ、超電導技術を利用しなければ実現できない機器にのみ使用されています」

その後1990年頃に、マイナス173℃でも超電導が発生する高温超電導材料が発見されました。マイナス173℃は、液体ヘリウムより安価で豊富な液体窒素で冷やしても実現可能な温度です。しかし一方で、高温超電導材料は低温超電導材料の20倍から30倍ほど高価であることや、液体窒素でも冷やし続けるには電気代がかかることから、なかなか社会実装が進まなかったのだと言います。

廃棄されていた液体水素の冷熱を活用し、冷却コストをゼロに

低温超電導材料も高温超伝導材料のどちらも、超電導発電を実現するには冷却コストがネックとなります。そこで、大屋先生は、冷却コストをゼロにするために、次世代エネルギーとして期待される水素、それも液体化した水素に着目しました。水素は液体化するとマイナス253℃となり、高温超電導材料を十分冷却することができます。

とはいえ、やはり冷却に費用がかかるのではないかと、疑問がよぎります。

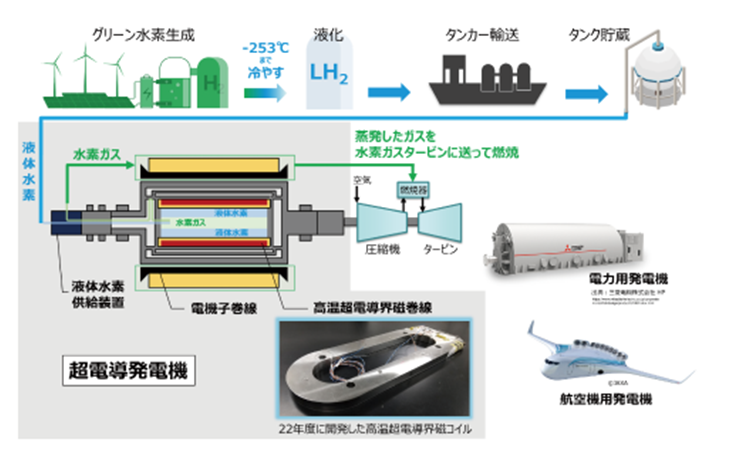

「現在、海外から水素を大量に輸入して、水素発電を行う計画が進められています。ただ、水素は気体のままでは体積が大きすぎるため、輸入・貯蔵のために液体状態にされます。そして、発電時に液体水素を温めて気体に戻し、ガスタービンで燃やして発電するのです。私たちは気体に戻す前の液体水素を、発電機に使用する高温超電導材料の冷却に利用できないかと考えました。つまり、液体から気体に戻る際の“冷熱”を冷却に利用したいと考えたのです。これなら冷却コストはかからず、しかも高温超電導材料を冷却すると液体水素は気体に戻るため、そのまま発電の燃料として使うことができます」

従来の方法では、液体水素が気化するときの“冷熱”は活用されず捨てられていました。それを活用するので新たなコストは発生しません。さらに、超電導材料は冷たく冷やすほど流せる電流量が増えるため、液体窒素より温度の低い液体水素で高温超電導材料を冷やすと、電流量は桁違いに増え、前述の銅との比較でいうと約2000倍になるといいます。液体水素を扱う事業者にとっては、液体水素を気体に戻す手間が省ける利点もあります。同じ水素発電でもより効率的となり、発電コストも低くなるのです。

「カーボンニュートラルな水素発電だからといって、世の中の電気代が2倍、3倍になったら困りますよね。私たちの考えたシステムは、従来の方法に“液体水素の冷熱で超電導材料の冷却”というパーツを1つ付け加えるだけです。それによって効率の高い発電が可能になり、水素発電が実現した時に、現在社会に供給されている電気代と同程度に抑えられると提案させていただいています」

水素を基軸に次世代電力ネットワーク構築をめざす

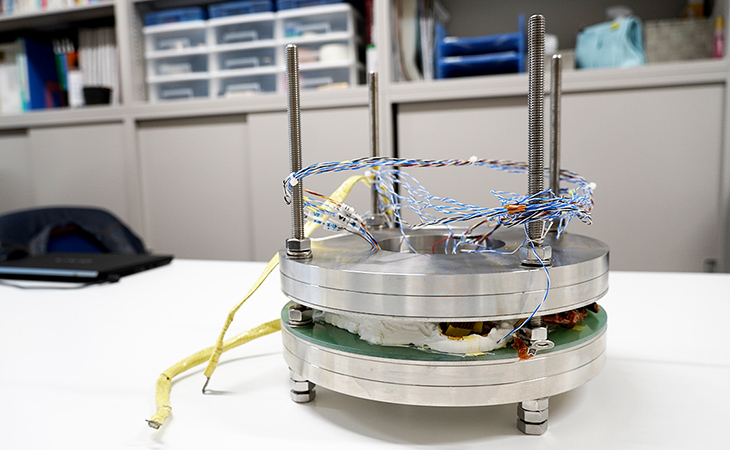

超電導による発電には、まだ多くの課題があります。その1つは高温超電導材料が高価でもろいこと。低コスト化と高強度化を図る必要があるといいます。

もう1つは水素の安全性です。そもそも燃料に使われるくらいなので水素は可燃性が高く取り扱いに注意が必要です。そのため、液体水素という冷媒を安全かつ安定して扱う技術を確立する必要があります。「超電導材料と液体水素、それぞれに課題があり、なかなか厄介ですが、この2つを乗り越えなければ超電導発電は実現できないので、しっかりと技術開発を進めていきたいと思っています」

大屋先生がめざすのは、ただ単に液体水素を利用した超電導発電だけではありません。水素を基軸としたクリーンな次世代電力ネットワーク構築を視野に入れており、超電導発電機の研究開発はあくまでその一部にすぎないと言います。「日本政府の宣言通りに、2050年までにカーボンニュートラルな社会にするには、それまでに水素発電を含む次世代ネットワークを実現する必要があります」

その一歩として、2025年4月に関西学院大学では、学部を超えて研究に取り組むHydrogen Energy Research Instituteを発足。現在は産官学で広く連携し、兵庫県内に水素を利用した試験ができる拠点づくりを進めています。さらに、水素発電をはじめとする新しいエネルギーネットワークに対応できる人材育成も必要だと、大屋先生は語ります。

目下、日本で推進されている水素エネルギー事業ですが、日本は日射(太陽エネルギーの強さ)や風力において発電条件が最適な地域がほとんどなく、再生可能エネルギーを生み出すにもコストが高くなることから、企業や研究機関は、オーストラリアをはじめとする海外でつくられた液体水素の輸入を考えています。水素は水を電気分解することで得られますが、クリーンなエネルギーを用意するには、電気分解する電力もカーボンニュートラルであることが重要視されるからです。

「安価で安定した大量の水素をどこで調達するかは大きな課題ですが、今が踏ん張りどころと考えています。新たな水素の調達のめどが立ったときに備えて、私たちは必要な技術を開発するなど準備をしておきたい。最近では、石油産出国が水素を作ろうと盛り上がっています。石油は枯渇資源ですし、いつまでも石油を掘り続けるわけにはいかないと先を見ているのでしょう。『資金がある今のうちに』と投資を始めているのです。彼らが本気で開発・研究に乗り出してくると、また水素を巡る情勢は変わります。本来なら、資源の乏しい日本こそ製造開発を含む水素の研究にもっと注力するべきではないかと考えています。そうすれば水素算出国になれる。それが日本の悲願ではないでしょうか。これは日本がエネルギー輸出国になれる最後のチャンスかもしれません」

取材対象:大屋 正義(工学部 電気電子応用工学課程 准教授)

ライター:ほんま あき

運営元:関西学院 広報部

※掲載内容は取材当時のものとなります