「早期の学習が語学力を高める」は幻想だった? 言語政策を通じて考える、外国語教育のあるべき姿

2020年、日本の小学校でもようやく、英語が教科として導入されました。これは世界的に見ても遅く、日本の英語教育は保守的であるという批判も少なくありません。「日本人は世界一、英語が苦手」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。しかしそれは、あくまでも印象論。詳しく見れば、日本人だけが特別、英語が苦手というわけではないようです。言語政策の研究者である寺沢拓敬先生に、日本の英語教育の特色を伺い、その課題や対策などについて考えました。

Profile

寺沢 拓敬(TERASAWA Takunori)

関西学院大学 社会学部 准教授。博士(学術)。現在はブリティッシュコロンビア大学で在外研究中。専門は、言語政策、応用言語学、教育社会学。とくに日本社会における外国語をめぐる制度・言説について、社会学理論・手法にもとづいて研究している。主な著書に、『小学校英語のジレンマ』(岩波新書)、Learning English in Japan: Myths and Realities (Trans Pacific Press), 『「日本人と英語」の社会学―なぜ英語教育論は誤解だらけなのか』(研究社)、『「なんで英語やるの?」の戦後史―《国民教育》としての英語、その伝統の成立過程』(研究社)など。

この記事の要約

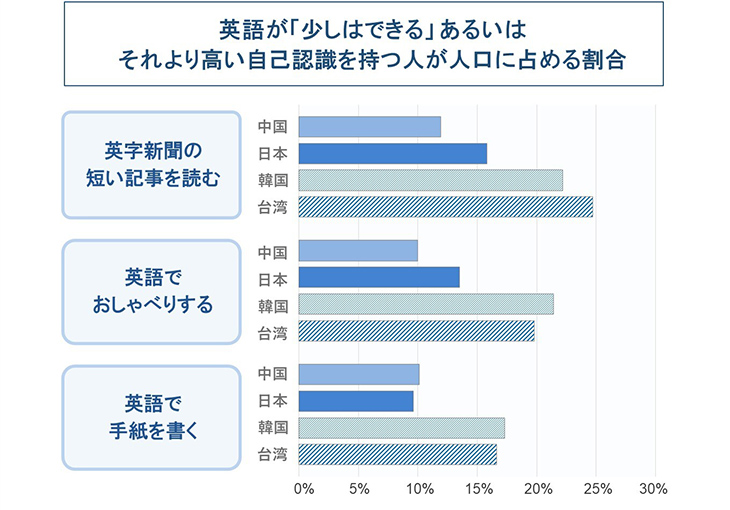

- 日中韓台で、英語ができるという自己認識をもつ層は1~2割で大差はない。

- 早期の英語教育が英語力の向上に直結するとは限らない。

- 母語が重視されない環境での第二言語学習は、子どものアカデミックな能力の育成を害するおそれがある。

現地語で教育が行われている非英語圏の人間は、共通して英語が苦手。

英語が週1時間の「外国語活動」として、小学校5・6年生で必修化されたのが2011年。2020年には3・4年生へと引き下げられ、同時に5・6年生では「外国語」として教科化されました。いずれもまだまだ最近の動きで、「日本人は英語が苦手」だという印象は、根強く残っているのが現状です。「『苦手』をどう定義づけるかにもよりますが」と注釈しつつ、寺沢先生はこう述べます。

「大雑把に言えば、たとえば東アジアや東南アジア、ラテンアメリカの多くの国など、非英語圏、かつ教育が現地語で行われている地域の人間は、基本的に英語が苦手なのは各国共通です。私が取り組んだ研究における統計を見ると、日本・中国・韓国・台湾の4カ国で、英語ができるという自己認識をもつ層は1~2割。日本・中国の割合がやや少なく、韓国・台湾が比較的多いぐらいの差で、日本が圧倒的に遅れをとっているわけではありません。あくまでも人口全体に占める割合ですが、基本的にどんぐりの背比べです」

とはいえ、絶対数で見ると人口の多い中国では、英語を話せる人は圧倒的に多いよう。「英語ができる人」の定義次第では、ニュージーランドやアイルランドなど、人口の少ないネイティブスピーカーの国を上回るほどいるのだとか。韓国は、人口こそ日本の半分以下ではあるものの、英語が得意な人が多い気が……。しかしこれも「あくまで日本で流通しているイメージ」にしか過ぎないといいます。

「もともとは韓国人も、自分たちは英語ができない国民だと捉える傾向にあったのですが、1990年代終わりの金融危機を受け、『韓国人は英語ができないからグローバル化に取り残されている』という声まで生まれ、2000年代以降、いっそう英語教育に力を入れるようになったんです。草の根レベルでも『英語を話せなければ生きていけない』といった意識が日本より強く浸透した結果、英語話者人口は統計上でもやや増えています。」

寺沢先生から、「日本のメディアの言説では、できないところを強調する傾向があり、私たちもできないところを非常に強く認識しがちではある」と言われ、ハッとしました。さらに先生は、日本人より外国人の方が英語ができると思ってしまう理由はまだあると言葉を続けます。

「個人的には、これを『国際空港エフェクト』と呼んでいます。たとえば国際空港のある成田市では、市内の飲食店、とくに空港周辺は、かなり英語が通じるんです。でも、日本語話者は英語で注文するわけではないので、普通は気づきません。同じことが海外でも言えるわけで、英語圏ではない国際的な都市、ソウルやバンコクなどに行くと、私たちは店の売り子の人まで英語をしゃべれることに驚くわけです。でもこれって、外国で会う英語で仕事をしている層と、日本人の一般層を無意識的に比べているだけで、比較対象がズレているんです」

急進的な改革を「しないし、できない」ことが日本の英語教育の特徴。

英語の苦手意識を生みだしている要因の一つとして、日本の英語教育政策も挙げられるはず。その特徴は、どんなところにあるのでしょう。「基本的にラディカルな改革はしないし、できない」ことが最も大きな特徴だと、寺沢先生は分析します。

「近年の学校英語教育における最も大きな改革は、初等教育に英語が入ったことですが、この実現にも数え方によっては30年ほど、少なく見積もっても15年はかかっています。韓国のように、大統領が英語教育改革を走らせれば、すぐではないにしろ比較的スピーディに実施されるのとは事情が違います。

ただ、硬直性というとネガティブなニュアンスになりますが、ポジティブな見方をすれば、思いつきの政策が有力政治家から降ってきても、緩衝材として押しとどめる機能が働いているとも言えます。もちろんグローバル化の急激な変化に対応できないマイナス面もありますが、理不尽な改革をブロックする機能がある点では、コインの裏表。慎重な態度をとる国だと言えるでしょう」

非英語圏の先進国のなかでも改革がとくに遅く、小学校における英語教育の必修化も世界で最も遅いグループに属する日本。その理由として、会議体が多いことに加え、現場レベルで英語に対する非常に強い切迫感がないことも挙げられるといいます。

「一般的な日本の社会生活で英語は必要ありませんよね。就労者を見ても、日常的に英語を使用している人は1~2%です。ときどき使っている人を含めても1~2割程度でしょう。

そこは韓国も似たようなものなのですが、就職市場での学歴・英語力に対する価値づけが日本とは違います。たとえば、海外の学歴が企業でも評価されるんです。もちろん日本人にも有名なハーバードやオックス・ブリッジなどであれば日本企業からも引く手あまたでしょうけれど、日本人にはなじみの薄い海外の有力大学だと、就職市場で適切に評価されるかは微妙です。英語で教育を受けて学位をとるインセンティブも、日本にはあまりないかと思われます」

たとえば、国内とアメリカ、どちらの有力大学にも進学できる潜在力を持った高校生がいるとします。このひとが、どちらの大学に進学しようと迷った時、日本なら日本の有力大学を、韓国や中国ではアメリカの大学を選ぶ可能性が高くなるわけです。「そういったインセンティブ構造になっているのは大きな違いです。日本人が海外に出ないのは、高校生や大学生の合理的な判断の結果」だと、寺沢先生は指摘します。

「つまり一概にグローバル化に乗り遅れているという話ではないんです。しかも日本の保守的な英語教育政策が駄目かどうかは、急進的な政策で実際に効果が出ているかどうかによりますよね。早期英語教育を支持している人にとっては、憂うべき保守性と映るでしょうが、日本だけでなく海外含め、早い段階で始めるだけでは英語力は高くならないというのが、研究者の共通認識です」

早く始めるだけでは無意味だが、学習量を増やせば効果は出るはず。

「早期から教育すれば英語力が上がる、というのは共同幻想」だと断言する寺沢先生。にわかには受け入れがたい、ショッキングな意見かもしれません。

「韓国、中国、チリ、メキシコなど各国政府は、研究者の意見を聞いて小学校からの英語教育を始めたわけではなく、『右に倣え』でスタートさせたように受け取っています。しかし日本の場合、『韓国や中国がやっているからやりましょう』というプレッシャーもあったなか、うまいぐあいに慎重さが押しとどめ、後れを取って導入させたわけです。もし今後、早期の英語教育が大いなる間違いだったと世界的に反省する流れになった場合、日本は他国に流されず慎重に判断した、と褒められる可能性だってありますからね」

「効果がない」というエビデンスが示しづらいのは、英語教育に限らず多くの政策に対して言えることです。しかし「効果があるというエビデンスが出てきていないのも事実」だと寺沢先生。初等段階での英語教育が始まり、長い国で数十年は経ちましたが、2022年時点では、まだ効果の有無は実証されるに至っていないといいます。では逆に、どうすれば効果を出せるのでしょうか。答えはとてもシンプルなものでした。

「年齢だけを下にするのではなく、時間をかけて大いに学習量を増やせば、効果は出ます。2011年の小学校での必修化では週1時間、2020年には5・6年生で週2時間、3・4年生で週1時間となりましたが、量の問題として効果が出なくて当然です。だからといって、小学1年生から週5時間ほどにしたら、英語のできる日本人は増えるでしょうが、ほかの教科に影響がありますし、どう考えても悪手です。一つのことには確実に効果の出る政策が、他のすべても解決するわけではありません。ゴールデンルール的な英語指導法も、何かをすれば薔薇色に変わるような教育プログラムも存在しませんし、考えるべきではないでしょう」

日本の英語教育政策は改革が遅く、保守的に見えるのにも、「それ相応の事情がある」と寺沢先生。そのなかには慎重さだけでなく、「英語教育のための新たな人的資源に予算が割かれない、先生方が忙しく自己研修をする余裕がない、といった事情がある」のも現実です。

「日本の英語教育は後進的に映ると思います。とくに保護者をターゲットにしたメディアでは、日本の英語教育は駄目だから、英語教室に通わせましょう、海外に留学させましょうと煽りがちです。メディアの中には、そうやって煽ることこそが企業利益につながる場合もあるわけです。一見もっともだと思える言説にも、なんらかのバイアスがあることは、意識しておくといいかもしれません」

現地語の学習も、母語での教育を基盤にしつつ行わなければ危険。

言語教育には、時間と量が必要だということはわかりました。となれば、幼い頃からその言語が話されている環境に身を置けば、自然とその力は高まるのでしょうか。しかしそこには、「子どもたちだけでなく、これからの社会全体にも関わってくる問題が潜んでいる」と寺沢先生は語ります。

「英語教育の話から一旦離れますが、日本には、日本語による教育を受けている外国人の子どもが大勢います。親が日本語を話せない場合、それまで日本語環境にいなかった子どもが、小学校に入った途端、日本語漬けの生活を送ることになります。これだと1~2年もすれば、表面上は日本語、つまり現地語の会話にもついていけるようになりますが、アカデミックな言語能力は未発達のまま。算数、理科、社会などの学業がどんどん遅れていくという問題が生じ、その子の発達を害することにもなりかねません」

外国人の子どもが日本語漬けになっていることに、疑問を感じている日本人は少なく、むしろ「日本語力育成には良いことだ」と捉えている人が大半なのではないでしょうか。しかし実は、大きな危険性があったのです。日本の子どもが日本で英語漬け環境を整える程度であれば問題ありませんが、海外など完全な英語環境での英語漬けの場合は同じおそれも考えられます。

「反対に、母語を中心に教育し現地語を少しずつ学んでいくと、教科の学習も母語を基盤に行うことができるため、遅れを防げるという結果も実証されています。アメリカで暮らす移民に対する研究では、最初から母語を基盤とする教育を行っておくと、6~8年生にもなれば英語によるアカデミックな教育にもついていけるようになっています」

日本はここ数十年以上、公式ではないものの実質的に移民を受け入れていて、日本語を母語としない子どもが増えてきています。「その子どもたちの言語問題は、現代の日本においても避けては通れない」と、寺沢先生は警鐘を鳴らします。

「アメリカはまだ“移民の国”だという自認があり、草の根レベルでもサポート体制が整えられてきていますが、日本は方針のない状態で走り出しています。できるだけ早く外国人就労者の子どもたちに母語を保証する教育プログラムを用意しなければ、すでに到来している移民社会で、子どもの人権を保障できなくなってしまいます」

時間と量を費して会話ができるようになっても、アカデミックな能力が育たなければ、教育の目的を果たせているとは言えません。日本の英語教育に限らず第二言語教育は、子どものいる親だけではなく、広く我々が考えなければいけない大事な問題なのだとわかりました。

取材対象:寺沢 拓敬(関西学院大学社会学部 准教授)

ライター:三浦 彩

運営元:関西学院 広報部

※掲載内容は取材当時のものとなります